2014年01月30日

今、宮ノ越で(6)

今、宮ノ越で(6)

「宮ノ越宿再生計画」がいよいよ動きだしました。

木曽町福島上ノ段の伝統的建物等保存事業が終わり、次に宮ノ越宿の再生のための事業が始まることになりました。

1月22日付けの市民タイムス「木曽」版です。この春から夏にかけ、宮ノ越宿の町屋の

たたずまいをよく残しているといわれる田中邸の再生修復を伝える記事と前日の夜に示

された田中邸修復・復元工事の改修断面図です。

田中邸は「一階の格子と二階の障子戸の対比が美しく、内にはいろりが残り、箱階段が

あります。」と紹介されていますが、入り戸の上部には木曽大工の里といわれる宮ノ越大

工の腕前が見られる庇を支える飾り彫りが施されています。

この田中邸は世代を超え交流の場として活用され、一階には交流スペースと喫茶店程度の営業ができる施設とトイレが設けられます。

箱階段とは別に階段も奥に設けられ、二階は吹き抜けとギャラリーになります。裏には

駐車場も設けられます。

最近、中山道めぐりの旅人も多くなり、だんだん人が訪れるようになってきていますが、

宮ノ越宿には義仲館以外にトイレや一休みできる施設はなかったので、よかったと思います。

この事業は「平成25年度 宮ノ越宿まちづくり計画<中山道宮ノ越宿再生計画>」に

基づいて展開される事業です。

まちづくり計画書の冊子と併せて住宅に係る助成制度のご案内の冊子です。

計画書の中をまくると再生計画図がありました。

写真には赤色の太点線で囲われた円形か所が5つあります。

一番大きな○は木曽川右岸の赤で塗られた建物、日照山徳音寺と義仲館付近の整備事

業です。

二番目に大きな○は黄緑色の中山道に面した本陣と問屋跡の整備事業です。写真の中

央です。

本陣から左下の○が田中邸です。さらに左下の明治天皇が木曽谷巡行した際に飲ま

れたといいう御膳水井戸周辺の整備事業。最後が右下の宮ノ越駅周辺の整備事業です。

木曽11宿で本陣が残っているのは宮ノ越宿だけです。(一部は明治16年の大火で焼

失)です。また、宿場の中を用水が流れているのは宮ノ越宿と須原宿だけです。用水を含

め町並全体も整備されていく計画です。

これとは別に宮ノ越宿を一望できる高台一帯の「森林・山村多面的機能発揮対策事業」

が林野庁の交付金を活用して進められようとしています。

自治協議会内の里山整備委員会(巾 恒美委員長)てせ進める事業で3ケ年の事業です。

今年は田中邸、来年は本陣の再生整備事業、再来年には町並整備が進められ、里山も整備

されていきます。宮ノ越宿が変わっていく様子をこのブログでお伝えしていきたいと思います。

「宮ノ越宿再生計画」がいよいよ動きだしました。

木曽町福島上ノ段の伝統的建物等保存事業が終わり、次に宮ノ越宿の再生のための事業が始まることになりました。

1月22日付けの市民タイムス「木曽」版です。この春から夏にかけ、宮ノ越宿の町屋の

たたずまいをよく残しているといわれる田中邸の再生修復を伝える記事と前日の夜に示

された田中邸修復・復元工事の改修断面図です。

田中邸は「一階の格子と二階の障子戸の対比が美しく、内にはいろりが残り、箱階段が

あります。」と紹介されていますが、入り戸の上部には木曽大工の里といわれる宮ノ越大

工の腕前が見られる庇を支える飾り彫りが施されています。

この田中邸は世代を超え交流の場として活用され、一階には交流スペースと喫茶店程度の営業ができる施設とトイレが設けられます。

箱階段とは別に階段も奥に設けられ、二階は吹き抜けとギャラリーになります。裏には

駐車場も設けられます。

最近、中山道めぐりの旅人も多くなり、だんだん人が訪れるようになってきていますが、

宮ノ越宿には義仲館以外にトイレや一休みできる施設はなかったので、よかったと思います。

この事業は「平成25年度 宮ノ越宿まちづくり計画<中山道宮ノ越宿再生計画>」に

基づいて展開される事業です。

まちづくり計画書の冊子と併せて住宅に係る助成制度のご案内の冊子です。

計画書の中をまくると再生計画図がありました。

写真には赤色の太点線で囲われた円形か所が5つあります。

一番大きな○は木曽川右岸の赤で塗られた建物、日照山徳音寺と義仲館付近の整備事

業です。

二番目に大きな○は黄緑色の中山道に面した本陣と問屋跡の整備事業です。写真の中

央です。

本陣から左下の○が田中邸です。さらに左下の明治天皇が木曽谷巡行した際に飲ま

れたといいう御膳水井戸周辺の整備事業。最後が右下の宮ノ越駅周辺の整備事業です。

木曽11宿で本陣が残っているのは宮ノ越宿だけです。(一部は明治16年の大火で焼

失)です。また、宿場の中を用水が流れているのは宮ノ越宿と須原宿だけです。用水を含

め町並全体も整備されていく計画です。

これとは別に宮ノ越宿を一望できる高台一帯の「森林・山村多面的機能発揮対策事業」

が林野庁の交付金を活用して進められようとしています。

自治協議会内の里山整備委員会(巾 恒美委員長)てせ進める事業で3ケ年の事業です。

今年は田中邸、来年は本陣の再生整備事業、再来年には町並整備が進められ、里山も整備

されていきます。宮ノ越宿が変わっていく様子をこのブログでお伝えしていきたいと思います。

2013年12月07日

奈良井宿

不幸があったため6ケ月ぶりのブログです。

国道19号線脇に建てられている奈良井宿の案内

看板です。

夏から秋にかけ奈良井宿の駐車場には大型バスが

何台も止まっていて宿場内は人、人、人……

すごい人気の宿場です。

そこで、観光客が引き上げた後ご午後4時過ぎ、

奈良井川に架かる桧造りの木曽の大橋を渡り

奈良井宿にいってみました。

奈良井川は松本平で上高地から流れてくる梓川と合流し犀川となり、善光寺平で千曲川と合流し、

新潟県に入ると信濃川となる日本最長の川の最上流部です。この川と並行して奈良井宿がありま

す。

奈良井宿の町並

JR奈良井駅から南に家々が並び奈良井宿を形成しています。全長500m以上、

ずっと古い家並みが続き、江戸時代にタイムスリップした感覚になります。

奈良井宿は木曽氏が支配していた1500年代半ばに宿駅として成立。

宿は本陣1、脇本陣1、問屋2、旅籠5(資料によっては7)軒とすくないのですが、

当時ここでは「お椀・弁当箱・杯・曲げ物」をはじめとする様々な漆器がつくられ、遠く

から買い付けに来る行商人は多く(商人職人の家はたいがい旅籠を兼ねていた)、

宿の総人口は3000人を超えていた時期もあり、「奈良井千軒」とまで呼ばれ、木曽

11宿の中では最もむ栄えていた宿場でした。

木曽11宿でほぼ完ぺきに当時のままの姿で宿場として残っているのは奈良井宿と

南の妻籠宿だけです。宮ノ越宿は明治16年の大火で、福島宿は昭和2年の大火で

多くの家屋が焼失してしまっています。家い家がつながって建てられているだけに

ひとたび家事が起きると多くの家が燃えてしまいます。奈良井宿と妻籠宿は火災に

あわなかったから江戸時代の姿を今に伝える「国の重要伝統的建造物群保存地区」

にしていされているのです。

奈良井宿は火災にあわなかったか? 調べてみました。「中山道信濃26宿」

(長野県文化財保護協会編・昭和55年発行)によると奈良井宿では天保8年

(1837年)に127戸を焼失する大火が発生していました。はじめての発見でした。

当時、道に面した町並は200戸を越えていたようですが、この大火のため翌天保

9年では明地・明家(空家)が半分近くにもなったようです。

しかし、商人・職人の多いこの宿場は経済力があり、復興も早く、幕末には町並は

200戸を越え、今のような姿になったようです。

さわや漆器店(左)と越後屋漆器店(右)の写真です。多くの職人や商店は

3間巾の間口が多いのにこの二軒の間口はやや広くなっています。漆器店

の他、現在は観光客相手の土産物店、小間物店、そば屋、お茶飲み処等

多くの店が並んでいます。

宿場の中ほどに「ゑちごや」という旅籠が

あります。

間口は3間半ですが、奥行きは24間とかで、

奈良井川べりまで続いています。

現在は1日2組の限定でお客さんをお泊め

しているようです。

奈良井宿にしては間口の広い格子戸の

美しい「とっくりや」です。脇本陣だった家で

現在は食事処を営んでいるようです。

名物のごへい餅でもいただきながらゆっくり

休むのもいいでしょう。

営業中の灯りがともされていました。

奈良井宿は東から「下町」「中町」「上町」の

奈良井宿は東から「下町」「中町」「上町」の三つに分かれています。それぞれに水飲み

場があり、水神様が祀られ灯りもともされて

います。

旅人が水を飲んだり顔を洗ったりし、旅の

疲れを癒した大切な場だったのでしょう。

下町の水飲み場 宿場にとって大切なものに用水があります。

奈良井宿では奈良井川から引いた用水が

町並の裏手にJR中央西線と並行するように

流れています。

なかほどまでくると道幅がぐっとひろがり

妻籠宿とはまったく違うたたずまいになり

ます。

中山道は遠くに見える難所の一つ急こう

配の鳥居峠へと続いています。

峠の向こうは薮原宿です。

2013年06月17日

今、宮ノ越で(5)

美しきわんぱく村誕生!!

日義の里山に子ども達が自由に遊べる「美しきわんぱく村」が誕生しました。村起こしの有志のグループが3年かけ木を伐り、花を植え、ツリースウスやブランコ・ビウトーブなどを作り、整備し、この5月23日開村式をむかえました。

まず、開村式を紹介した信濃毎日新聞5月24日付けの中南信版の記事です。私は東信に住んでいるため、先ごろに木曽に行った時、このことを知りました。そこで、さっそくわんぱく村に行ってみました。

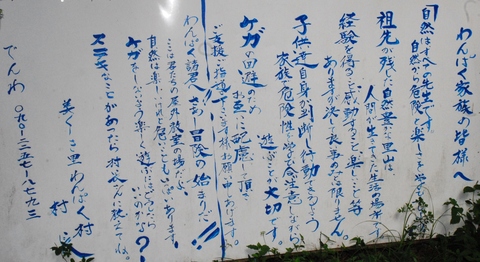

村の入口は国道19号の日義駐車場の南側から入ります。入るとすぐ「美しきわんぱく村憲章」と「村内案内板」が立たっています。

「自然はすべての先生です。自然から楽しさと危険を学びましょう。」と書かれた看板といろいろな施設の案内板です。

アート花壇・樹木園・花木園・水車小屋・水力発電・風力発電・太陽光発電・わんぱく秘密基地・ビオトーブなどいろいろな案内板が出ています。

一歩下るとすぐにツリーハウスがあります。緑に囲まれた木の上のハウス。

ボランティアで草取りをしているおばちゃんは、「お弁当を持って行って半日草取りし、お昼にここで弁当を食べ、木の上のハウスで昼寝して帰る毎日、本当に最高だよ。」とか。

宮ノ越の街並みが望める高台にはあずまやが立ち、この日の3人の五年生の子がお弁当

を広げていました。平日なのにどうして?と聞くと臨海教室の振替休みだという。

開村式に出て楽しかったので今日は仲良し3人組でハイキングに来たと笑いながら答え

てくれました。あずまやの後方には日義の里花壇が展開しています。遅咲きのあやめが咲いていました。

あずまやからJR中央西線そばの水車小屋へ降りていく道は木材チップが敷かれ、整備されています。この樹木の間には日義小の子ども達が去年アジサイの苗木を植えました。もう少しで開花を迎えます。

最下部に降りてきました。水車小屋です。左の水車が水力発電をしている水車です。

参之池には丸太を積み上げた太鼓橋がかかっています。

帰りがけに違うルートをたどるともう一つ、ツリーハウスがありました。ワイヤーを張った板敷きの橋を渡って中に入ることができます。

花や木、水生の動植物と触れ合い、緑とさわやかな空気と風につつまれ、思いっきり自然と遊べる里山です。交通事故の心配はありませんが、転んだりぶつかったりはいっぱいおきそう。思いっきり遊ぶなかで、村長さんがいう危険から身を守る術も身についていくのでしょう。

子どもだけでなく大人だって楽しめます。3人の女の子のようにお弁当持って一日ここで遊ぶのもいいでしょうね。なにしろ た だ が最高です。

2013年04月27日

今、宮ノ越で(4)

>今、宮ノ越で(4)

4月から区長になったとたん、なんやかんやで自由に動けなくなりました。が、神楽

奉納の春祭りが終わって一息。一か月ちょっとぶりに宮ノ越へ。

昨年の8月30日に発信以来の「今、宮ノ越で(4)」を書きます。

3月、義仲館のすぐ近くの徳音寺(木曽義仲の菩提寺)前の休耕田で工事が始まっていることを知りました。

話を聞くと、また巾さんたちのグループが村起こしの一環として三つ目の事業を始めたことを知りました。休耕田を池に代え、ハスやスイレンを植え、徳音寺をバックにした景色を村の人たちや観光客に楽しんでもらおうというものでした。

これが昨日(4月26日信濃毎日新聞35面「高原調」)に載りました。 これがその記事です。

3月21日と4月23日に撮った写真でもう少し詳しく紹介しましょう。

3月21日には4枚の休耕田の畔を取り払い1枚にし、周りに石垣を積んだり、防水シートを張り巡らしたり、枯れ木を池の中に配置したりしてありました。

4月23日には水がはられていました。写真の右手奥が義仲館で、徳音寺は左手です。

池の中には枯れ木が2本配置されています。

この池の見どころは3つ。

一つが水口です。 池の南西隅に石を積み上げ、水口には鋼鉄の棒を2本折り曲げ、ヒゲ状に。上あごの上には丸い石が二つ。これが目玉。そうです。龍を形取った石積みです。手前の石に「巴龍」と刻みがありました。巴とは義仲の奥方の巴御前のことです。

二つ目がこの巴龍と正反対の北東隅に設置された「さざれ石」。

君が代に歌われさざれ石。「石灰岩が分離凝固した、県天然記念物にも指定された石で当地砂ケ瀬の産である。」と説明書きされた標識木も立てられていました。

三つ目は橋も設け「水心庭園」として完成する来年秋後の義仲館と徳音寺とあたり一帯

が調和した最高の眺めでしょう。

写真を撮っていると近くに住むおばさんが通り、挨拶をすると「(巾さんは)よくやるよ。

ほんとに感心するよ。」と完成を楽しみにしている様子が伺われる挨拶が帰ってきました。

4月から区長になったとたん、なんやかんやで自由に動けなくなりました。が、神楽

奉納の春祭りが終わって一息。一か月ちょっとぶりに宮ノ越へ。

昨年の8月30日に発信以来の「今、宮ノ越で(4)」を書きます。

3月、義仲館のすぐ近くの徳音寺(木曽義仲の菩提寺)前の休耕田で工事が始まっていることを知りました。

話を聞くと、また巾さんたちのグループが村起こしの一環として三つ目の事業を始めたことを知りました。休耕田を池に代え、ハスやスイレンを植え、徳音寺をバックにした景色を村の人たちや観光客に楽しんでもらおうというものでした。

これが昨日(4月26日信濃毎日新聞35面「高原調」)に載りました。 これがその記事です。

3月21日と4月23日に撮った写真でもう少し詳しく紹介しましょう。

3月21日には4枚の休耕田の畔を取り払い1枚にし、周りに石垣を積んだり、防水シートを張り巡らしたり、枯れ木を池の中に配置したりしてありました。

4月23日には水がはられていました。写真の右手奥が義仲館で、徳音寺は左手です。

池の中には枯れ木が2本配置されています。

この池の見どころは3つ。

一つが水口です。 池の南西隅に石を積み上げ、水口には鋼鉄の棒を2本折り曲げ、ヒゲ状に。上あごの上には丸い石が二つ。これが目玉。そうです。龍を形取った石積みです。手前の石に「巴龍」と刻みがありました。巴とは義仲の奥方の巴御前のことです。

二つ目がこの巴龍と正反対の北東隅に設置された「さざれ石」。

君が代に歌われさざれ石。「石灰岩が分離凝固した、県天然記念物にも指定された石で当地砂ケ瀬の産である。」と説明書きされた標識木も立てられていました。

三つ目は橋も設け「水心庭園」として完成する来年秋後の義仲館と徳音寺とあたり一帯

が調和した最高の眺めでしょう。

写真を撮っていると近くに住むおばさんが通り、挨拶をすると「(巾さんは)よくやるよ。

ほんとに感心するよ。」と完成を楽しみにしている様子が伺われる挨拶が帰ってきました。

2013年03月10日

玄関戸の交換

玄関戸の交換

設計図通りに新築された家も実際にそこで生活をし始めると不具合な点が出てきます。古民家再生で造られた家はどんなに木材のねじれを修正したり、埋め木したりして古い材を生かして建てたとしても新築の家より不具合は生じやすいと思います。

となりやも柱と板戸がぴったり閉まらず隙間が空いてしまったところが1ケ所あり、すぐ直していだきました。

建てて2年目になると玄関戸の下にはめ込んだ板材に6ミリ程度の隙間が何か所かできてしまいました。施工業者の山共建設さんに連絡して見てもらいました。

山共さんは一昨年(2011年)の12月に設計士さんと建具屋さんを同行し、修理して下さいました。

となりやは出桁造りの家で2階が前にせり出しているので雨が玄関戸に直接当たるということはありません。問題は朝日が直接当たる点でした。板が収縮し隙間があいていったのです。

このときは接着材を変え、貼り直して様子を見ることにしました。

昨年の11月に林安直さんが撮影に入った時の写真です。

接着剤を変えても結果的にはだめでした。隙間から寒風が入り込むので隙間に補修材を埋め込んでいました。林さんの右ひじ下にライトが当たり光って見える縦の筋が補修した部分です。

山共さんは検討を重ね、今回表側に無垢材を中側に合板をはめ込む二重構造の建具に交換することになりました。

2月に戸の一部を切り取って行って塗料の色づくりをし、3月7日に降旗専務さんと建具屋さんが来られて交換作業をして下さいました。

戸の交換を終え、道具の片付けをしている建具屋さんと戸のリーニングをしている降旗さんです。

新しい玄関戸がはめ込まれた外側と玄関内部から見た写真です。

板が二重になった分、重さも増しどっしりした感じになりました。また、柱の溝にちょうどよくはまり、鍵の開け閉めもスムーズにできます。

もう建ててから4年目に入ります。それでも不具合をきちんと対応して直してくださる業者さん。当たり前かと思いますが、リフォームが必要だとお年寄りをだましてお金だけをせびりとる悪徳業者も横行する今の世の中。信頼は誰にとっても大切にしたいものです。

設計図通りに新築された家も実際にそこで生活をし始めると不具合な点が出てきます。古民家再生で造られた家はどんなに木材のねじれを修正したり、埋め木したりして古い材を生かして建てたとしても新築の家より不具合は生じやすいと思います。

となりやも柱と板戸がぴったり閉まらず隙間が空いてしまったところが1ケ所あり、すぐ直していだきました。

建てて2年目になると玄関戸の下にはめ込んだ板材に6ミリ程度の隙間が何か所かできてしまいました。施工業者の山共建設さんに連絡して見てもらいました。

山共さんは一昨年(2011年)の12月に設計士さんと建具屋さんを同行し、修理して下さいました。

となりやは出桁造りの家で2階が前にせり出しているので雨が玄関戸に直接当たるということはありません。問題は朝日が直接当たる点でした。板が収縮し隙間があいていったのです。

このときは接着材を変え、貼り直して様子を見ることにしました。

昨年の11月に林安直さんが撮影に入った時の写真です。

接着剤を変えても結果的にはだめでした。隙間から寒風が入り込むので隙間に補修材を埋め込んでいました。林さんの右ひじ下にライトが当たり光って見える縦の筋が補修した部分です。

山共さんは検討を重ね、今回表側に無垢材を中側に合板をはめ込む二重構造の建具に交換することになりました。

2月に戸の一部を切り取って行って塗料の色づくりをし、3月7日に降旗専務さんと建具屋さんが来られて交換作業をして下さいました。

戸の交換を終え、道具の片付けをしている建具屋さんと戸のリーニングをしている降旗さんです。

新しい玄関戸がはめ込まれた外側と玄関内部から見た写真です。

板が二重になった分、重さも増しどっしりした感じになりました。また、柱の溝にちょうどよくはまり、鍵の開け閉めもスムーズにできます。

もう建ててから4年目に入ります。それでも不具合をきちんと対応して直してくださる業者さん。当たり前かと思いますが、リフォームが必要だとお年寄りをだましてお金だけをせびりとる悪徳業者も横行する今の世の中。信頼は誰にとっても大切にしたいものです。

2013年02月22日

プロの眼(2)

プロの眼2

林 安直さんの撮影された写真。何度も見直してみて気づいたことがあります。狭い室内、狭い場所をいかに広く見せるかです。

旧となりやは旅籠だった建物で奥行きは9間ありました。それを5間に縮め再生しました。

林さんが撮られた写真です。玄関から奥に向かう廊下を撮っています。

廊下の両側の障子戸と襖はすべて閉じ、柿渋塗りの格子戸は3枚とも左側に揃え中央奥のガラス戸が見えるようにセットしてから、玄関中央に立って“眼”は中腰の高さに落としています。遠近法を使い、視点は四隅から中心に向かって集まっています。基本中の基本のことなのに私はすっかり忘れていました。

これだけのことで、5間の奥行きがもっとずっと奥が深い家であるかのように撮られています。

昔、「一番」と呼んでいたいちばんの客間。鶴の絵の掛け軸をかけた床の間は一間半あった十畳の部屋でした。奥行き5間という制限の中でやむをえず八畳間になってしまいました。床の間の鶴がちょっと窮屈でかわいそうな気もします。

しかし、プロの眼は床柱に集中し、手前にも畳がもっと敷かれているようにこの部屋を

広く見せています。

つぎに「和風住宅」には載っていない写真で見てみましょう。

一間半×一間半、つまり3坪の狭い玄関の写真です。林さん自身は手前の和室の襖戸あ

たりに立ち右側の格子戸を入れ、玄関戸と障子入り板戸の上下の線が集まる角の縦線が

真全体の左側三分の一になるように広角でとらえて撮っています。

時間は夕方、暮れて外の光がだんだん暗くなっていく時でくもりガラスを通して差し込

む光は水色で、向こうの部屋の照明の赤味がかった色を映し出す障子戸と対象的です。

「こんな書斎、いいねぇ」と言って撮ってくださった4畳の書斎。つきあたりの壁の真

ん中には梁が座り、その上下につけていただいた本棚。開高健全集と日本民俗学全集を並べてあります。上段に並べてあるのは昔のちょうちんを入れる箱が5箱並べてあります。

林さんの“あそび心”が撮らせた一枚。

千枚格子戸3枚のうち2枚の障子を市松模様に外し、裏側から撮った写真。「夏は障子戸全部外しておくのもいいねぇ。」と言いながら。

最後の一枚。いつ撮ったのか。建物とみそ蔵との間にある坪庭から撮った一枚です。

松の木の下に立って庭からのぞむ建物の裏側です。庭に突き出したような右側部分がト

イレ・風呂棟です。旧となりやのトイレ・風呂棟もこのような形でつくられていました。

撮影は11月7日。紅葉の季節です。どうだんつつじの紅が松の緑に映え、薄茶系の壁

の色とも調和して、なかなか見ることのない陽の当たらない部分を撮り出してくれています。

林 安直さんの撮影された写真。何度も見直してみて気づいたことがあります。狭い室内、狭い場所をいかに広く見せるかです。

旧となりやは旅籠だった建物で奥行きは9間ありました。それを5間に縮め再生しました。

林さんが撮られた写真です。玄関から奥に向かう廊下を撮っています。

廊下の両側の障子戸と襖はすべて閉じ、柿渋塗りの格子戸は3枚とも左側に揃え中央奥のガラス戸が見えるようにセットしてから、玄関中央に立って“眼”は中腰の高さに落としています。遠近法を使い、視点は四隅から中心に向かって集まっています。基本中の基本のことなのに私はすっかり忘れていました。

これだけのことで、5間の奥行きがもっとずっと奥が深い家であるかのように撮られています。

昔、「一番」と呼んでいたいちばんの客間。鶴の絵の掛け軸をかけた床の間は一間半あった十畳の部屋でした。奥行き5間という制限の中でやむをえず八畳間になってしまいました。床の間の鶴がちょっと窮屈でかわいそうな気もします。

しかし、プロの眼は床柱に集中し、手前にも畳がもっと敷かれているようにこの部屋を

広く見せています。

つぎに「和風住宅」には載っていない写真で見てみましょう。

一間半×一間半、つまり3坪の狭い玄関の写真です。林さん自身は手前の和室の襖戸あ

たりに立ち右側の格子戸を入れ、玄関戸と障子入り板戸の上下の線が集まる角の縦線が

真全体の左側三分の一になるように広角でとらえて撮っています。

時間は夕方、暮れて外の光がだんだん暗くなっていく時でくもりガラスを通して差し込

む光は水色で、向こうの部屋の照明の赤味がかった色を映し出す障子戸と対象的です。

「こんな書斎、いいねぇ」と言って撮ってくださった4畳の書斎。つきあたりの壁の真

ん中には梁が座り、その上下につけていただいた本棚。開高健全集と日本民俗学全集を並べてあります。上段に並べてあるのは昔のちょうちんを入れる箱が5箱並べてあります。

林さんの“あそび心”が撮らせた一枚。

千枚格子戸3枚のうち2枚の障子を市松模様に外し、裏側から撮った写真。「夏は障子戸全部外しておくのもいいねぇ。」と言いながら。

最後の一枚。いつ撮ったのか。建物とみそ蔵との間にある坪庭から撮った一枚です。

松の木の下に立って庭からのぞむ建物の裏側です。庭に突き出したような右側部分がト

イレ・風呂棟です。旧となりやのトイレ・風呂棟もこのような形でつくられていました。

撮影は11月7日。紅葉の季節です。どうだんつつじの紅が松の緑に映え、薄茶系の壁

の色とも調和して、なかなか見ることのない陽の当たらない部分を撮り出してくれています。

2013年02月06日

宮ノ越宿 吉丸屋

宮ノ越宿 吉丸屋

木曽町の福島上ノ段地区は宿場保存整備事業が終わり、今度は宮ノ越宿の保存整備事業が始まることになりました。

それに先だって吉丸屋さんがこのほど個人で住宅を改築しました。

吉丸屋さんはかつては2階屋で旅籠を営んでいたお宅です。

40年ほど前、今の当主の都筑(つづく)さんは平屋建ての家に改築されました。その後も裏の方に離れなどを建てて暮らしてきたのですが、昨年思い切って再度改築をされました。

もう、80歳になる都筑さんですが、お年寄り向きに暖かくバリアフリーで暮らしやすい家、そして外観は宿場の雰囲気を残す木の格子戸や玄関引き戸の家にというのが当主の願いだったようです。長い間連れ添ってきた奥様も「退職してからのとうちゃんの長年の夢だったから……。」と話してくれました。

昨年の暮れに宮ノ越に行った時にはブルーシートがかけられ、古い玄関のコンクリートのたたきを壊している最中でした。

正月の9日に行くともう出来上がっているではありませんか。隣屋の再生の時にはお祝いもいただいている間柄です。29日に訪れた時に佐久の地酒の佐久の花酒造の吟醸酒「五稜郭」をお祝いに届け、中も少し見せていだきました。新しい木の香りのする玄関には飾り棚が置かれていました。

都筑さんにお話しを聞くと、外観は正月に間に合わせてもらったが、中の建具はまだまだこれからで、この飾り棚には古い物を展示しようと思って拵えてもらったものと話してくれました。

外観だけ写真に撮らせてもらいました。

間口は3間半(奥に長い)の平屋で玄関も少しさげ、都筑さんの愛車が置かれるようになっていました。

中は少し覗いただけですいが、できるだけ明るく暖かくという奥様の願いでしょうか、塗装なしの新しい板目のままのバリアフリーの床面が続いていました。

すべて新しい材で作られたので、古民家再生ではないのですが、古民家風に改築しました。

道路に面した面だけでなく、南側には飾り彫りを施した材が取り付けられ庇を支えていました。

壁は簓子下見張りの板壁でした。かわいらしい小さな家ですが、宿場にマッチした外観の家にしたいという都筑さんの願いが形にされた家でした。 宮ノ越宿の保存整備事業はまだ計画段階で事業はこれから始まるのですが、一番の目玉は木曽11宿の中で唯一現存する本陣の再生です。住む人のいなくなった本陣はかなり荒れている様です。なんとか早く再生してほしいと願っています。

木曽町の福島上ノ段地区は宿場保存整備事業が終わり、今度は宮ノ越宿の保存整備事業が始まることになりました。

それに先だって吉丸屋さんがこのほど個人で住宅を改築しました。

吉丸屋さんはかつては2階屋で旅籠を営んでいたお宅です。

40年ほど前、今の当主の都筑(つづく)さんは平屋建ての家に改築されました。その後も裏の方に離れなどを建てて暮らしてきたのですが、昨年思い切って再度改築をされました。

もう、80歳になる都筑さんですが、お年寄り向きに暖かくバリアフリーで暮らしやすい家、そして外観は宿場の雰囲気を残す木の格子戸や玄関引き戸の家にというのが当主の願いだったようです。長い間連れ添ってきた奥様も「退職してからのとうちゃんの長年の夢だったから……。」と話してくれました。

昨年の暮れに宮ノ越に行った時にはブルーシートがかけられ、古い玄関のコンクリートのたたきを壊している最中でした。

正月の9日に行くともう出来上がっているではありませんか。隣屋の再生の時にはお祝いもいただいている間柄です。29日に訪れた時に佐久の地酒の佐久の花酒造の吟醸酒「五稜郭」をお祝いに届け、中も少し見せていだきました。新しい木の香りのする玄関には飾り棚が置かれていました。

都筑さんにお話しを聞くと、外観は正月に間に合わせてもらったが、中の建具はまだまだこれからで、この飾り棚には古い物を展示しようと思って拵えてもらったものと話してくれました。

外観だけ写真に撮らせてもらいました。

間口は3間半(奥に長い)の平屋で玄関も少しさげ、都筑さんの愛車が置かれるようになっていました。

中は少し覗いただけですいが、できるだけ明るく暖かくという奥様の願いでしょうか、塗装なしの新しい板目のままのバリアフリーの床面が続いていました。

すべて新しい材で作られたので、古民家再生ではないのですが、古民家風に改築しました。

道路に面した面だけでなく、南側には飾り彫りを施した材が取り付けられ庇を支えていました。

壁は簓子下見張りの板壁でした。かわいらしい小さな家ですが、宿場にマッチした外観の家にしたいという都筑さんの願いが形にされた家でした。 宮ノ越宿の保存整備事業はまだ計画段階で事業はこれから始まるのですが、一番の目玉は木曽11宿の中で唯一現存する本陣の再生です。住む人のいなくなった本陣はかなり荒れている様です。なんとか早く再生してほしいと願っています。

2013年01月23日

プロの眼

プロの眼 ~林安直さん~

「木曽路の旅籠を再生 宮ノ越の家」と題して「となりや」が、いま発売中の「2013年版 和風住宅」(新建新聞社 発行)に紹介されています。

最初の写真は和風住宅の表紙と宮ノ越の家の紹介ベージを写したものです。二枚目の写真は特徴のある出桁造りを大きく写した写真のベージです。

どんなふうに紹介されているかは雑誌を見てもらうしかないのですが、載っている写真は長野市の林写真事務所の林安直さんにデータをいただきましたのでいくつか紹介してみたいと思います。

私も写真は好きで、このブログに載せてきたのですが、プロの写真家の眼はさすがに違います。

私が撮った写真(左側)はただ階段だけを写したものですが、林さんの写真(右側)は階段が家の真ん中にあることがよくわかる、引き戸や襖を開け両どなりの部屋の様子も垣間見られるようにするとともに階段の後ろの千枚格子戸は閉め2階のギャラリーのライトをつけることにより奥行きを感じさせ家を広く見せるように撮っています。

目的をはっきりさせ被写体をいかに撮るかプロの眼の違いをまざまざと見せつけられました。

「和風住宅」には13枚の写真が掲載されていますが、林さんが一番時間をかけ撮影した写真がこの1枚です。

夕方4時すぎ、階段横に正座して座り込んだ林さんはこの1枚を撮るために約30分かけました。11月7日でしたので、4時過ぎればだんだん日が落ち暗くなってきます。玄関から差し込む明るさが変ってきます。シャッターを押しながら「もう少し、もう少し……」とつぶやきながら100枚ほど撮った中から林さんが選んだ1枚でした。

「木曽路の旅籠を再生 宮ノ越の家」と題して「となりや」が、いま発売中の「2013年版 和風住宅」(新建新聞社 発行)に紹介されています。

最初の写真は和風住宅の表紙と宮ノ越の家の紹介ベージを写したものです。二枚目の写真は特徴のある出桁造りを大きく写した写真のベージです。

どんなふうに紹介されているかは雑誌を見てもらうしかないのですが、載っている写真は長野市の林写真事務所の林安直さんにデータをいただきましたのでいくつか紹介してみたいと思います。

私も写真は好きで、このブログに載せてきたのですが、プロの写真家の眼はさすがに違います。

私が撮った写真(左側)はただ階段だけを写したものですが、林さんの写真(右側)は階段が家の真ん中にあることがよくわかる、引き戸や襖を開け両どなりの部屋の様子も垣間見られるようにするとともに階段の後ろの千枚格子戸は閉め2階のギャラリーのライトをつけることにより奥行きを感じさせ家を広く見せるように撮っています。

目的をはっきりさせ被写体をいかに撮るかプロの眼の違いをまざまざと見せつけられました。

「和風住宅」には13枚の写真が掲載されていますが、林さんが一番時間をかけ撮影した写真がこの1枚です。

夕方4時すぎ、階段横に正座して座り込んだ林さんはこの1枚を撮るために約30分かけました。11月7日でしたので、4時過ぎればだんだん日が落ち暗くなってきます。玄関から差し込む明るさが変ってきます。シャッターを押しながら「もう少し、もう少し……」とつぶやきながら100枚ほど撮った中から林さんが選んだ1枚でした。

2013年01月05日

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます

贄川宿に入る前に贄川関所がありました。写真の建物は昭和50年頃、

復元された建物です。昭和30年代までは木曽路に多く見られた石置き

屋根の建物です。今年はこの石置き屋根の建物を年賀状に彫ってみた

いと思いました。

写真のような石置き屋根全体を彫ったら関所というイメージにはほど遠く

なってしまう気がして、石段から門をくぐってお役人に向かう旅人の心境は

どうか?と考えこんな構図の版画にしてみました。

画廊となりやから皆さまにあてた年賀状にさせていただきます。

今年一年よろしくお願いいたします。

贄川宿に入る前に贄川関所がありました。写真の建物は昭和50年頃、

復元された建物です。昭和30年代までは木曽路に多く見られた石置き

屋根の建物です。今年はこの石置き屋根の建物を年賀状に彫ってみた

いと思いました。

写真のような石置き屋根全体を彫ったら関所というイメージにはほど遠く

なってしまう気がして、石段から門をくぐってお役人に向かう旅人の心境は

どうか?と考えこんな構図の版画にしてみました。

画廊となりやから皆さまにあてた年賀状にさせていただきます。

今年一年よろしくお願いいたします。

2012年11月26日

かぶの甘酢漬け

“木曽”ならではのお漬物 ~かぶの甘酢漬け~

前回は末川かぶの葉っぱの部分を使った「すんき漬け」を紹介しました。

かぶの部分だって捨ててはもったいないです。ちゃんと漬け物にします。それが「かぶの甘酢漬け」です。

収穫した末川かぶを葉とかぶに切り分け、洗います。青いコンテナに入っている葉っぱはすんき漬けにし、今日は黄色いコンテナに入っているかぶを漬けます。

収穫できたかぶは約20キログラム。大きなものは直径15cmほどもあります。半分に切ってもよいのですが、丸ごと漬け込みます。

材料

材料

末川かぶ 20Kg

砂糖 2500g

塩 700g

酢 2250cc

≪漬け方≫

① 漬けたるにかぶを入

れる。

② 砂糖、塩、酢を全部

ボールに入れ、かき混

ぜる。

③ 砂糖や塩がボールに

残らないようにかき混

ぜながら、かぶにふり

かけるように入れる。

④ 重しをする。2~3日し

て水が 上がってきたら重しの石をとる。

⑤ 1ケ月ほどすると、表皮の赤紫色が白い果肉がビンク色に染まる。大きなかぶは時間

がかかるので、小さ目のものから取り出して食べる。

⑥ 酢が入っているので3月まではそのまま出して食べられるが、暖かくなってきたら

残りのかぶは冷蔵庫に保存すると、新物野菜が取れ出す頃まで食べられる。

漬け込んで5日目の状態です。しっかり水が上がっています。表皮の赤紫色が溶け出し水もきれいな赤色です。

あとはかぶの頭が沈む程度の軽い重しをして約1ケ月ほおっておきます。

漬け込むかぶの重さに対して砂糖・塩・酢の量を計算すれば、間違いなく簡単つけものが出来上がります。男の私でも簡単にできる漬け物です。

5日目のかぶを切ってみました。葉っぱを切り取った付け根部分から赤色が染み込み始めています。1ケ月たつと赤紫色も薄まり、全体がきれいなピンク色に変わっていきます。

お正月にはこの「かぶの甘酢漬け」がおせち料理とともに食卓に彩をそえてくれます。

前回は末川かぶの葉っぱの部分を使った「すんき漬け」を紹介しました。

かぶの部分だって捨ててはもったいないです。ちゃんと漬け物にします。それが「かぶの甘酢漬け」です。

収穫した末川かぶを葉とかぶに切り分け、洗います。青いコンテナに入っている葉っぱはすんき漬けにし、今日は黄色いコンテナに入っているかぶを漬けます。

収穫できたかぶは約20キログラム。大きなものは直径15cmほどもあります。半分に切ってもよいのですが、丸ごと漬け込みます。

材料

材料 末川かぶ 20Kg

砂糖 2500g

塩 700g

酢 2250cc

≪漬け方≫

① 漬けたるにかぶを入

れる。

② 砂糖、塩、酢を全部

ボールに入れ、かき混

ぜる。

③ 砂糖や塩がボールに

残らないようにかき混

ぜながら、かぶにふり

かけるように入れる。

④ 重しをする。2~3日し

て水が 上がってきたら重しの石をとる。

⑤ 1ケ月ほどすると、表皮の赤紫色が白い果肉がビンク色に染まる。大きなかぶは時間

がかかるので、小さ目のものから取り出して食べる。

⑥ 酢が入っているので3月まではそのまま出して食べられるが、暖かくなってきたら

残りのかぶは冷蔵庫に保存すると、新物野菜が取れ出す頃まで食べられる。

漬け込んで5日目の状態です。しっかり水が上がっています。表皮の赤紫色が溶け出し水もきれいな赤色です。

あとはかぶの頭が沈む程度の軽い重しをして約1ケ月ほおっておきます。

漬け込むかぶの重さに対して砂糖・塩・酢の量を計算すれば、間違いなく簡単つけものが出来上がります。男の私でも簡単にできる漬け物です。

5日目のかぶを切ってみました。葉っぱを切り取った付け根部分から赤色が染み込み始めています。1ケ月たつと赤紫色も薄まり、全体がきれいなピンク色に変わっていきます。

お正月にはこの「かぶの甘酢漬け」がおせち料理とともに食卓に彩をそえてくれます。

2012年11月26日

すんき漬け

“木曽”ならではの漬物 ~「すんき漬け」~

5月下旬から7月上旬にかけ「木曽路はほう葉巻きの季節」と紹介してきましたが、これから冬を迎えるこの時期の木曽路には「??の季節」

「すんき漬け」の季節を迎えました。京都のすぐき漬けと同じで、塩をまったく使わずに、地元に伝わる王滝かぶや末川かぶ(開田かぶ)の葉っぱを乳酸菌で漬け込んだ木曽ならではのお漬物が「すんき漬け」です。

冬、寒さの厳しい長野県では葉物野菜の保存はむずかしかったので漬け込んで保存してきました。野沢菜漬け、大根漬け、白菜漬け等、みな塩漬けの漬け物です。野菜ばかりではなく、わらびやキノコもみな塩漬けにして保存し、お正月など必要な時に塩出しして食べる食文化があります。

かつて、小学校の給食で「地域食材の日」として栄養士さんがつくってくれたメニューの中に“塩いか”を使ったメニューがありました。海でとれるいかがなぜ地域食材なんですか?と栄養士さんに聞いたところ「塩いかは海のなかった信州用に特別に生み出された食材です。塩いかは長野県の魚屋やスーパーでしか売っていない食材です。」と教えて下さいました。塩漬けすれば保存が効く、先人の知恵なんですね。

塩をまったく使わずに乳酸菌で発酵させた漬物がすんき漬けです。

写真は末川かぶです。かぶは平びったい円形状で、葉っぱは丈が短く横にひろがって地面を覆うように育ちます。 王滝かぶにも円形のものもあるようですが、多くはかぶの部分が細長いものが多いように思います。

木曽で生まれ育った私は木曽福島の竹安タネ店で末川かぶの種を8月に買い求め、9月上旬野沢菜の種まきの時期に種をまいて育ててきました。11月21日にすんき漬けに漬けました。

まず、すんきのタネになるものとして昨年のすんき漬けを冷凍しておいたものを自然解凍しておきます。4時間くらいかかるので前もって準備します。

かぶから切り取った葉っぱを洗います。

2~3センチ幅に刻み、熱湯にくぐらせます。赤みがかった葉っぱがあざやかな緑色に変わったらざるにとります。ひと肌になるまで冷まします。

写真の左下が解凍されたすんき漬けです。上が熱湯をくぐらせた葉っぱです。

漬け込むボールの底に解凍したすんき漬けを平らに並べます。その上に冷ました緑の葉っぱを並べます。

その上にすんき漬けを並べ、緑の葉っぱと順々に層になるように敷き、最後に解凍された汁をふりかけます。軽く手で抑え込むと、一回目の漬け込みは終わりです。発砲スチロールの箱等に入れ蓋をして2~3日置きます。

緑の葉っぱが乳酸菌で発酵されるとタネと同じ色に変わります。今度はこれをタネにして新しい葉っぱを湯通しして層に重ね、漬け物を増やしていきます。小さなタッパにとっておいたすんき漬けもこうして3~4回漬け込みを繰り返すと、2倍・4倍・8倍と量が増えていきます。少量ずつ何回繰り返すので、手がかかりますが簡単に石の重しはいらずに増やすことができます。

すんきつけのタネがない場合は木曽の道の駅やお土産物店でいろいろなすんきを使った商品が売られていますので、醤油等を混ぜていない乳酸菌発酵しただけのすんき漬けを買ってきてすんきのタネとして使うこともできます。

できあがったすんき漬けは冷蔵庫保管しておきます。お味噌汁の具がない時にはこのすんき漬けを浮かべればすんき汁が簡単にできます。

小皿にとってかつお節をかけただけで酒のつまみになります。(塩気がほしい人は醤油を1、2滴かける)

塩をつかっていないので健康志向の方には人気があります。地域のいろいろなグループがスンキを使った食品の開発に力をそそぎ、新しい商品やレシピの開発がすすめられています。写真の上のアルミ箔に入れられた商品は「すんき茶漬」です。

木曽で生まれ育った私は寒さがきつくなる12月になるとあたたかいかけそばにすんきを入れた「すんきそば」がむしょうに食べたくなりそば屋さんに駆け込みます。木曽路ではどこのそば屋さんでも食べることができます。

《タネの店 竹安》

〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島5226

電話番号 0264-22-2450

2012年11月19日

建築雑誌「和風住宅」から

建築雑誌「和風住宅」から

新建新聞社発行の「和風住宅」は年末に発刊される雑誌です。最近竣工した長野県内外の30戸ほどの和風300ページあまりにわたり、1戸10数枚の写真を載せて紹介している建築雑誌です。

2010年版には特集として「再生による町づくり 臼杵と降旗廣信」等が掲載されていて、昨年3月九州をドライブ旅行した際には大分県佐賀関から四国に渡るフェリー待ちの時間を利用し、臼杵の街を見歩いてきました。

11月7日の写真撮影の際には大澤編集長より2012年版の同誌をいただきました。パラパラとめくってみていると昨年10月23日にこのブログに紹介した塩尻市の長屋中門づくりのT邸が紹介されていました。

毎月4、5回はこの家の前を通っていましたので、工事開始から数回、外回りから撮った写真だけで紹介してきました。

明治17年に建て、塩尻郵便局として使われてきた右側部分。郵便局の入口の庇には〒のマークの入ったランプもそのまま下げられています。

雑誌には奥の母屋は息子夫婦に譲り、老夫婦2人で長屋門を再生しコンパクトに住みたいと紹介されていました。右側の局だった部分は物置に使い、左側の部分にキッチン・茶の間・寝室・トイレ・風呂・予備室だけの1階部分40坪と2階一間16坪の建物だそうです。(和風住宅には内部の写真や間取りなども詳しく紹介されていますが、見ず知らずの他人の家なので勝手に紹介はできません。)

古民家再生ということで紹介しましたが、「和風住宅」にはまったくの新築の和風住宅の方がたくさん紹介されています。これから和風の住宅をつくりたいとお考えの方には参考になる雑誌だと思います。

2013年度版の和風住宅は12月に発行されるようです。古民家再生したとなりやをどのように紹介しているか、発刊されてからこのブログで報告したいと思います。

新建新聞社発行の「和風住宅」は年末に発刊される雑誌です。最近竣工した長野県内外の30戸ほどの和風300ページあまりにわたり、1戸10数枚の写真を載せて紹介している建築雑誌です。

2010年版には特集として「再生による町づくり 臼杵と降旗廣信」等が掲載されていて、昨年3月九州をドライブ旅行した際には大分県佐賀関から四国に渡るフェリー待ちの時間を利用し、臼杵の街を見歩いてきました。

11月7日の写真撮影の際には大澤編集長より2012年版の同誌をいただきました。パラパラとめくってみていると昨年10月23日にこのブログに紹介した塩尻市の長屋中門づくりのT邸が紹介されていました。

毎月4、5回はこの家の前を通っていましたので、工事開始から数回、外回りから撮った写真だけで紹介してきました。

明治17年に建て、塩尻郵便局として使われてきた右側部分。郵便局の入口の庇には〒のマークの入ったランプもそのまま下げられています。

雑誌には奥の母屋は息子夫婦に譲り、老夫婦2人で長屋門を再生しコンパクトに住みたいと紹介されていました。右側の局だった部分は物置に使い、左側の部分にキッチン・茶の間・寝室・トイレ・風呂・予備室だけの1階部分40坪と2階一間16坪の建物だそうです。(和風住宅には内部の写真や間取りなども詳しく紹介されていますが、見ず知らずの他人の家なので勝手に紹介はできません。)

古民家再生ということで紹介しましたが、「和風住宅」にはまったくの新築の和風住宅の方がたくさん紹介されています。これから和風の住宅をつくりたいとお考えの方には参考になる雑誌だと思います。

2013年度版の和風住宅は12月に発行されるようです。古民家再生したとなりやをどのように紹介しているか、発刊されてからこのブログで報告したいと思います。

Posted by 画廊となりや at

08:54

│Comments(0)

2012年11月12日

建築担当者の視察見学

建築担当者の視察見学

写真撮影のあった11月7日には併せて、山共建設の古民家再生工事の仕事ぶり見たいということで、愛知県内の古民家再生工事を担う会社の若手担当者の訪問がありました。

写真撮影のじゃまにならないように気配りしながら、1時間ほど見学して行かれました。

階段を上って2階の寝室、ロビーを中心に見ています。

納戸の入口の柱は埋木の状態がよくわかります。また納戸は1階の客間の天井を高くしてあるので、納戸自体も一段高くなっています。そんな点について着目しながら見ていました。写真の右手の方です。

階段では、手賀さん(設計事務所の方)の案内を受け、年配の担当者が若手の2人に説明をしています。

寝室の外は出桁づくりの上部になっています。説明している方は窓の外にいて、スケールで長さを測りながら説明しています。

寝室の障子戸を開いてあるので階上から食堂上部の梁組みが見えます。一人の方はそちらを着目して見ているようです。

見学後、食堂でお茶を召し上がっていただきました。到着時は写真撮影が始まっていたので、そろっての挨拶は受けなかったのですが、座っていただくと8人でした。(手前のお二人は設計事務所の方、立ってお茶をさしているのは私の妹)

話題は遠方から来てお茶やリンゴが美味しいことと共にやはり建築家。下から梁を見上げたり、神棚の取り付け位置を見たり……、さらにはテーブルの材質は何かしきりに気になる様子でした。

この後は手賀さんの案内で松本市内の現場見学へ向かわれました。私も実際に降旗建築設計事務所で設計してもらいました。古民家再生の先駆的存在の降旗廣信さんのお名前はよく知られル様になると共に、古民家再生を手がける設計事務所や建築会社が増えてきていることを感じています。伝統的技術を受け継ぎ広めていく若手の方が育ち増えていくことはうれしいことです。

写真撮影時にいただいた「和風住宅」2012年版に塩尻市のN邸の長屋中門づくりの民家が載っていたので、次回少しだけ紹介したいと思います。

写真撮影のあった11月7日には併せて、山共建設の古民家再生工事の仕事ぶり見たいということで、愛知県内の古民家再生工事を担う会社の若手担当者の訪問がありました。

写真撮影のじゃまにならないように気配りしながら、1時間ほど見学して行かれました。

階段を上って2階の寝室、ロビーを中心に見ています。

納戸の入口の柱は埋木の状態がよくわかります。また納戸は1階の客間の天井を高くしてあるので、納戸自体も一段高くなっています。そんな点について着目しながら見ていました。写真の右手の方です。

階段では、手賀さん(設計事務所の方)の案内を受け、年配の担当者が若手の2人に説明をしています。

寝室の外は出桁づくりの上部になっています。説明している方は窓の外にいて、スケールで長さを測りながら説明しています。

寝室の障子戸を開いてあるので階上から食堂上部の梁組みが見えます。一人の方はそちらを着目して見ているようです。

見学後、食堂でお茶を召し上がっていただきました。到着時は写真撮影が始まっていたので、そろっての挨拶は受けなかったのですが、座っていただくと8人でした。(手前のお二人は設計事務所の方、立ってお茶をさしているのは私の妹)

話題は遠方から来てお茶やリンゴが美味しいことと共にやはり建築家。下から梁を見上げたり、神棚の取り付け位置を見たり……、さらにはテーブルの材質は何かしきりに気になる様子でした。

この後は手賀さんの案内で松本市内の現場見学へ向かわれました。私も実際に降旗建築設計事務所で設計してもらいました。古民家再生の先駆的存在の降旗廣信さんのお名前はよく知られル様になると共に、古民家再生を手がける設計事務所や建築会社が増えてきていることを感じています。伝統的技術を受け継ぎ広めていく若手の方が育ち増えていくことはうれしいことです。

写真撮影時にいただいた「和風住宅」2012年版に塩尻市のN邸の長屋中門づくりの民家が載っていたので、次回少しだけ紹介したいと思います。

2012年11月11日

再生古民家の写真撮影

再生古民家「となりや」の写真撮影

住宅雑誌「和風住宅」(新建新聞社発行)の来年度版に載ることになった“となりや”の写真撮影が行われました。

撮影にあたったのは長野市に写真事務所を構える林安直さんと新聞社の編集長の小澤さん。

2人は到着するとすぐ外から全景を撮影。撮り終えてようやく室内に入り、撮影箇所を決めて歩きました。およそ決まると、撮影に入りました。

写真は2階の書斎を写している場面です。書斎入口にカメラをセットしてホワイトバランスを確認してからシャッターを切り、画面で確認しながら、何枚か撮ります。

テーブルの上に演出の小物を置きながら撮影。食堂、和室、広縁、つぼ庭等最初に決め

たポイントで撮影していきました。

一番時間がかかったのは夕方の時間帯で引き戸から外の光が入り込む玄関内の様子を内側から側から撮影するところ。「まだ明るすぎる」「もう少し」とつぶやきながらじっと正座して撮影を続ける林さん。30分ほどの間に100枚以上撮り続けていました。

ようやく撮り終えると、そとは薄暮色。障子窓を写しだしたシルエットを撮りたいと灯りを全部点灯しました。まず、玄関戸を開けて内部の千枚格子戸を撮影。終わると全体撮影を始めました。

こうして撮影は夕方6時前にようやく終了。朝から8時間かかっての撮影でした。林さんがつかっていたカメラはニコンD800。フラッシュ撮影は一切せず、必要によってスポットライトをあてての撮影でした。

「和風住宅」の発行は来年秋になると思います。

撮影終了時のとなりや全景です。

住宅雑誌「和風住宅」(新建新聞社発行)の来年度版に載ることになった“となりや”の写真撮影が行われました。

撮影にあたったのは長野市に写真事務所を構える林安直さんと新聞社の編集長の小澤さん。

2人は到着するとすぐ外から全景を撮影。撮り終えてようやく室内に入り、撮影箇所を決めて歩きました。およそ決まると、撮影に入りました。

写真は2階の書斎を写している場面です。書斎入口にカメラをセットしてホワイトバランスを確認してからシャッターを切り、画面で確認しながら、何枚か撮ります。

テーブルの上に演出の小物を置きながら撮影。食堂、和室、広縁、つぼ庭等最初に決め

たポイントで撮影していきました。

一番時間がかかったのは夕方の時間帯で引き戸から外の光が入り込む玄関内の様子を内側から側から撮影するところ。「まだ明るすぎる」「もう少し」とつぶやきながらじっと正座して撮影を続ける林さん。30分ほどの間に100枚以上撮り続けていました。

ようやく撮り終えると、そとは薄暮色。障子窓を写しだしたシルエットを撮りたいと灯りを全部点灯しました。まず、玄関戸を開けて内部の千枚格子戸を撮影。終わると全体撮影を始めました。

こうして撮影は夕方6時前にようやく終了。朝から8時間かかっての撮影でした。林さんがつかっていたカメラはニコンD800。フラッシュ撮影は一切せず、必要によってスポットライトをあてての撮影でした。

「和風住宅」の発行は来年秋になると思います。

撮影終了時のとなりや全景です。

2012年10月23日

是より南木曽路 ~桜沢付近~

是より南木曽路 ~桜沢付近~

前回、島崎藤村直筆の「是より北 木曽路」の碑を紹介しましたので、今回は北に飛んで木曽路の北の入口にある「是より南 木曽路」の碑と桜沢集落付近を紹介します。

木曽路の南の地は中津川の宿を眺められる十曲峠・馬籠峠頂上付近の傾斜地に開けているのに対し、北の入口は両側から山が押し迫り、間を奈良井川が縫って流れ、通行困難な地です。

ここに「是より南 木曽路」の石碑が建てられたのは昭和15年のことです。建てたのは桜沢の茶屋本陣だった家の当主 百瀬栄さんです。

書いたのは縣立長野図書館長だった乙部泉三郎と記されています。石碑の裏には

「歌ニ絵ニ其ノ名ヲ知ラレタル、木曽路ハコノ桜沢ヨリ神坂ニ至ル南二十余里ナリ」と彫られています。

木曽節や歌川広重・渓斎英泉の合作「木曾街道六拾九次」で世に知られたる木曽路はこの

桜沢からはじまり、馬籠宿のある神坂まで約90㎞という説明書きです。

江戸日本橋より33宿目の本山宿を過ぎ、桜沢橋を渡る直前に標識が立っていて、橋を渡

った右手にこの碑が建っています。

この地、橋を渡って振り返って見ると、写真のような地形です。右手は急峻な断崖で、左手下には奈良井川が流れています。山肌を削ってコンクリート壁の上に国道19号が走っているのがよくわかると思います。

木曽街道が5街道に制定された江戸の初期にはここから桜沢集落までの約300m区間は高巻き道といって山手の崖を上って迂回する古道を通らねばなりませんでした。

その高巻き道をたどってみることにします。国道脇のコンクリートの吹付部分に北側の登り口があります。縦10cm×横40cmわどの小さな中山道と書かれた標識が立っていますが、ほとんどの宿場めぐりの人は見落として行ってしまいます。それほど小さく目立たないのです。

この道を20mほど登る

と、写真のような山道が

あらわれてきます。

人一人通るのがやっと

という感じです。

高巻き道のいちばん高い地点あたりの山手側には厄除けを願った石碑が建てられていました。なぜ?こんなところにと思い、少し先に進むと……。

すごい場所に出くわしました。谷側は奈良井川まで真っ逆さまに落ちていく急傾斜地です。ここで間違えて足を滑らせ命を落とした人もいたのでしょう。石碑が建てられた訳もわかりました。

坂道を進み下りてくると今度は馬頭観音がまつられている祠がありその横に二基の石碑が建てられていました。右側の石碑には「明和○?辰」の年号が読み取れました。明和年間の辰年は明和9年で西暦だと1772年ということになります。

馬頭観音が祀られていたこと、厄除けの石碑が建てられていたことからも解るように、江戸時代はこの道が人や物の往来になくてはならない道だったにもかかわらず、危険で命を落とすこともあり、旅の無事を祈った人々が多かったことがわかります。中山道三大難所の一つといわれた“木曽の桟”とともに難所中の難所だったと思われます。

石碑が祀られていた場所から下を見ると桜沢集落の家が並んでいます。

桜沢側の登り口です。ここから「是より南木曽路」の碑側の登り口までは国道を歩くと約300mあまり。今は物流の大動脈となっている国道19号ですが、江戸時代に5街道といわれた中山道にもこんな難所があり、命を落とした人も数多くいたことを思うと祠の前で無事を感謝し亡くなった方を悼み拝んできてよかったと思いました。

なぜこの桜沢という立地条件の悪い場所に数軒の家が建ち並んでいるか不思議にさえ思っていたのですが、高巻き道を歩いてみてその訳もわかりました。命がけで難所を乗り越えたあと、桜沢の茶屋で一休みして、次の贄川宿へ向かったのでしょう。

その中の一軒に明治天皇が巡行した際にご休息されたといわれる「茶屋本陣」といわれた百瀬家があります。「是より南木曽路」の碑を建立した百瀬栄さんはこの家の当主だった方です。30年ほど前、私は信濃教育会主催の宿場めぐり研修会に参加し、この百瀬家の中を見せてもらったことがあります。びっくりしたのは上段の間があったことです。それゆえ数軒ならんでいた茶屋の中でこの家が茶屋本陣といわれた所以を納得したところです。

桜沢をあとに贄川宿へ向かいます。

前回、島崎藤村直筆の「是より北 木曽路」の碑を紹介しましたので、今回は北に飛んで木曽路の北の入口にある「是より南 木曽路」の碑と桜沢集落付近を紹介します。

木曽路の南の地は中津川の宿を眺められる十曲峠・馬籠峠頂上付近の傾斜地に開けているのに対し、北の入口は両側から山が押し迫り、間を奈良井川が縫って流れ、通行困難な地です。

ここに「是より南 木曽路」の石碑が建てられたのは昭和15年のことです。建てたのは桜沢の茶屋本陣だった家の当主 百瀬栄さんです。

書いたのは縣立長野図書館長だった乙部泉三郎と記されています。石碑の裏には

「歌ニ絵ニ其ノ名ヲ知ラレタル、木曽路ハコノ桜沢ヨリ神坂ニ至ル南二十余里ナリ」と彫られています。

木曽節や歌川広重・渓斎英泉の合作「木曾街道六拾九次」で世に知られたる木曽路はこの

桜沢からはじまり、馬籠宿のある神坂まで約90㎞という説明書きです。

江戸日本橋より33宿目の本山宿を過ぎ、桜沢橋を渡る直前に標識が立っていて、橋を渡

った右手にこの碑が建っています。

この地、橋を渡って振り返って見ると、写真のような地形です。右手は急峻な断崖で、左手下には奈良井川が流れています。山肌を削ってコンクリート壁の上に国道19号が走っているのがよくわかると思います。

木曽街道が5街道に制定された江戸の初期にはここから桜沢集落までの約300m区間は高巻き道といって山手の崖を上って迂回する古道を通らねばなりませんでした。

その高巻き道をたどってみることにします。国道脇のコンクリートの吹付部分に北側の登り口があります。縦10cm×横40cmわどの小さな中山道と書かれた標識が立っていますが、ほとんどの宿場めぐりの人は見落として行ってしまいます。それほど小さく目立たないのです。

この道を20mほど登る

と、写真のような山道が

あらわれてきます。

人一人通るのがやっと

という感じです。

高巻き道のいちばん高い地点あたりの山手側には厄除けを願った石碑が建てられていました。なぜ?こんなところにと思い、少し先に進むと……。

すごい場所に出くわしました。谷側は奈良井川まで真っ逆さまに落ちていく急傾斜地です。ここで間違えて足を滑らせ命を落とした人もいたのでしょう。石碑が建てられた訳もわかりました。

坂道を進み下りてくると今度は馬頭観音がまつられている祠がありその横に二基の石碑が建てられていました。右側の石碑には「明和○?辰」の年号が読み取れました。明和年間の辰年は明和9年で西暦だと1772年ということになります。

馬頭観音が祀られていたこと、厄除けの石碑が建てられていたことからも解るように、江戸時代はこの道が人や物の往来になくてはならない道だったにもかかわらず、危険で命を落とすこともあり、旅の無事を祈った人々が多かったことがわかります。中山道三大難所の一つといわれた“木曽の桟”とともに難所中の難所だったと思われます。

石碑が祀られていた場所から下を見ると桜沢集落の家が並んでいます。

桜沢側の登り口です。ここから「是より南木曽路」の碑側の登り口までは国道を歩くと約300mあまり。今は物流の大動脈となっている国道19号ですが、江戸時代に5街道といわれた中山道にもこんな難所があり、命を落とした人も数多くいたことを思うと祠の前で無事を感謝し亡くなった方を悼み拝んできてよかったと思いました。

なぜこの桜沢という立地条件の悪い場所に数軒の家が建ち並んでいるか不思議にさえ思っていたのですが、高巻き道を歩いてみてその訳もわかりました。命がけで難所を乗り越えたあと、桜沢の茶屋で一休みして、次の贄川宿へ向かったのでしょう。

その中の一軒に明治天皇が巡行した際にご休息されたといわれる「茶屋本陣」といわれた百瀬家があります。「是より南木曽路」の碑を建立した百瀬栄さんはこの家の当主だった方です。30年ほど前、私は信濃教育会主催の宿場めぐり研修会に参加し、この百瀬家の中を見せてもらったことがあります。びっくりしたのは上段の間があったことです。それゆえ数軒ならんでいた茶屋の中でこの家が茶屋本陣といわれた所以を納得したところです。

桜沢をあとに贄川宿へ向かいます。

2012年10月07日

馬籠宿付近・新茶屋と立場茶屋

馬籠宿付近 新茶屋と立場茶屋

中津川市落合より馬籠宿の手前にある「新茶屋」に向かいました。ここに石畳や「是より北 木曽路」の碑が建っていると聞いたからです。

十曲峠の坂道を車で5、6分も走ると道路下に「落合の石畳」として残っている石畳がありました。階段状の石畳を7段ほど下りて幅3mほど、長さ50~60mの石畳が残されていました。

落合の石畳

ここから馬籠宿までは車道は普通のアスファルト舗装で、旧中山道の道は黄土色の石玉模様の舗装というように分けられ整備されていました。

三つ四つカーブを曲がると新茶屋に着きました。今は新しい建物に建て替えられている茶屋の手前に新茶屋の一里塚があり、松が植えられ元気よく空に向かって伸びていました。

この一里塚の脇に信濃と美濃の国境を示す石柱が建てられていました。

新茶屋と一里塚

道路左側の舗装が旧中山道

国境を示す石碑

左:美濃 右:信濃

茶屋の前には二つの石碑が建てられていました。

一つが馬籠が生んだ明治の文豪島崎藤村が書いた「是より北 木曽路」の石碑で、もう一つが芭蕉の句碑でした。碑には「送られつ 送りつ果ては 木曽の穐」(穐は秋の旧字です)

俳句のことはよくわかりませんが、昔の人は長旅に出る人との別れを惜しみこの地まで送ったのでしょうか。

島崎藤村書

「是より北 木曽路」

芭蕉の句碑

「送られつ 送りつ果ては

木曽の穐」

中津川宿から落合宿を経て峠道を上ってきたところに茶屋がありました。

ここで一服した旅人はいよいよこれから山道ばかりで上り下りの多い木曽路に入るのだと気を引き締めて馬籠宿に向かったのだと思います。

馬籠宿まで上る途中、開けた場所にでました。車を止めて来た道を振り返ると、中津川・恵那方面が一望できました。

中央に笠置山が聳え、山頂左下緑色の山並みの間に青色に窪んだ部分に木曽川が流れていました。旅人もきっとこの景色に見入り、さらに先の馬籠宿をめざしたのでしょう。

笠置山と木曽川

車は馬籠宿を通り過ぎ、中山道を歩く人か地元の人しか知らないという立場茶屋へ向かいました。

ここは馬籠宿と妻籠宿の中間にあり、一石栃と呼ばれていました。どうしてそんな名前がついたかわかりませんが、大きな栃の木があり、秋には一石(150kg)ものたくさんの栃の実が取れたことにちなんでつけられたのかもしれません。栃の実は大切な冬場の食糧にもなる山の実です。

栃の実

この一石栃には一石栃白木改番所と7軒の家があった所です。木曽福島には関所があったのですが、北の贄川と南の馬籠には番所を置いて“女と木”の取り締まりを強化したといわれています。

一石栃白木改番所跡と中山道旧道

7軒の茶屋のうち最後に残った牧野家を地元のボランティアグループが借り受け、立場(たてば)茶屋として今、中山道を歩く人々にお茶の無料接待をしているのだそうです。

築250年の立場茶屋

私が訪れた天気の良いこの日には2人のオーストラリア人がこの茶屋でお茶と漬け物の接待を受けていました。この日の当番は勝野さんという方。お話を聞くとどんなに寒い真冬の日でも2人、3人とこの道を歩く人がいるので、誰かしか当番を務めているのだと言っておられました。茶屋の前にはトイレも整備されていて、中山道を歩くのが人気になってきているようです。

中津川市落合より馬籠宿の手前にある「新茶屋」に向かいました。ここに石畳や「是より北 木曽路」の碑が建っていると聞いたからです。

十曲峠の坂道を車で5、6分も走ると道路下に「落合の石畳」として残っている石畳がありました。階段状の石畳を7段ほど下りて幅3mほど、長さ50~60mの石畳が残されていました。

落合の石畳

ここから馬籠宿までは車道は普通のアスファルト舗装で、旧中山道の道は黄土色の石玉模様の舗装というように分けられ整備されていました。

三つ四つカーブを曲がると新茶屋に着きました。今は新しい建物に建て替えられている茶屋の手前に新茶屋の一里塚があり、松が植えられ元気よく空に向かって伸びていました。

この一里塚の脇に信濃と美濃の国境を示す石柱が建てられていました。

新茶屋と一里塚

道路左側の舗装が旧中山道

国境を示す石碑

左:美濃 右:信濃

茶屋の前には二つの石碑が建てられていました。

一つが馬籠が生んだ明治の文豪島崎藤村が書いた「是より北 木曽路」の石碑で、もう一つが芭蕉の句碑でした。碑には「送られつ 送りつ果ては 木曽の穐」(穐は秋の旧字です)

俳句のことはよくわかりませんが、昔の人は長旅に出る人との別れを惜しみこの地まで送ったのでしょうか。

島崎藤村書

「是より北 木曽路」

芭蕉の句碑

「送られつ 送りつ果ては

木曽の穐」

中津川宿から落合宿を経て峠道を上ってきたところに茶屋がありました。

ここで一服した旅人はいよいよこれから山道ばかりで上り下りの多い木曽路に入るのだと気を引き締めて馬籠宿に向かったのだと思います。

馬籠宿まで上る途中、開けた場所にでました。車を止めて来た道を振り返ると、中津川・恵那方面が一望できました。

中央に笠置山が聳え、山頂左下緑色の山並みの間に青色に窪んだ部分に木曽川が流れていました。旅人もきっとこの景色に見入り、さらに先の馬籠宿をめざしたのでしょう。

笠置山と木曽川

車は馬籠宿を通り過ぎ、中山道を歩く人か地元の人しか知らないという立場茶屋へ向かいました。

ここは馬籠宿と妻籠宿の中間にあり、一石栃と呼ばれていました。どうしてそんな名前がついたかわかりませんが、大きな栃の木があり、秋には一石(150kg)ものたくさんの栃の実が取れたことにちなんでつけられたのかもしれません。栃の実は大切な冬場の食糧にもなる山の実です。

栃の実

この一石栃には一石栃白木改番所と7軒の家があった所です。木曽福島には関所があったのですが、北の贄川と南の馬籠には番所を置いて“女と木”の取り締まりを強化したといわれています。

一石栃白木改番所跡と中山道旧道

7軒の茶屋のうち最後に残った牧野家を地元のボランティアグループが借り受け、立場(たてば)茶屋として今、中山道を歩く人々にお茶の無料接待をしているのだそうです。

築250年の立場茶屋

私が訪れた天気の良いこの日には2人のオーストラリア人がこの茶屋でお茶と漬け物の接待を受けていました。この日の当番は勝野さんという方。お話を聞くとどんなに寒い真冬の日でも2人、3人とこの道を歩く人がいるので、誰かしか当番を務めているのだと言っておられました。茶屋の前にはトイレも整備されていて、中山道を歩くのが人気になってきているようです。

2012年09月16日

古民家再生への願い(3)

古民家再生への願い(3)

Aさん宅の場合(3)

長い間住み続けてきた古い家。いざ再生を決意するといろいろなこだわりが出てきます。その家で暮らしてきた思い出がよみがえります。

薪で焚いた風呂は気持ちよく、いつまでもぽかぽか温まります。ほんとうは薪で焚く風呂にしたかったAさん。だんだん年老いていく自分を見つめシステムバスに決断したのだと思います。その分を薪ストーブで暖をとり、さらに掘り炬燵でという気持ちはよくわかります。

一方の奥さん、嫁いでこの方、不便を不便とも言えなかった台所での食事作り。あまり踏み入れたくない薄暗い部屋。新しい家はなんとしても明るいキッチンで明るい部屋で豊かな生活をしたいという主婦としての想い、これもとってもよくわかります。

この願いを実現しながら、あとはどうするか?現実には予算との兼ね合いが出てきます。柱1本杉材にするか、桧材にするか。床はカラマツ材にすると……。総額ではかなりの違いが出てきます。

広い1階です。2階はご夫婦2人だけの生活には必要ありません。今からお金をかけて部屋を仕切るより、将来子どもとか孫たちがこの家で暮らす場合は好きなように部屋を仕切ればいいと考え、強度を保つための壁と本好きなご夫婦の本棚をつけただけで広い空間のままの2階でした。

ここにはコンサートやギャラリーで使える広い空間がありました。床は白木のままで塗ってありません。塗装費用もかかりませんし、1階と違いすごく新鮮な感じを受けました。

天井はなく、梁組みがむき出しです。すごい太く曲がった赤松の梁組みです。何本もの梁を組んであり、この大きな家を支えています。

1枚の板や紙に描いた簡単な設計図だけで家を建てていた明治期。棟梁の経験にもとづく技が驚きと感嘆を呼びます。クレーンもない時代にこの太い材をどうやって持ち上げ、曲がった材をうまく組み合わせ梁をつくっていったのか……。

3階部分にあたる煙だしはおよそ20畳の広さがあります。階段をつければここに2部屋は作れそうです。

設計事務所の会長はこの部分を取り除くことを提案したそうですが、昔からの概観のまま後世に伝えたいと現状のままにしたといいます。これもご主人のこだわりなのでしょう。次の写真に天井から突き出たステンレス製のものが写っています。ダイニングルームに置く薪ストーブと繋がる煙突口です。

「工事の足場を組んであった時に煙だしの部分まで上がらしてもらい窓から外を見せてもらいました。すっごく高くて、眺めもよくて……。いい思い出になりました。」と、奥さん。

ここにロフトのような部屋をつくって住むのはお孫さんかなとも一瞬そんな思いがよぎりました。

「2階の壁は赤レンガを粉末状にしたものを混ぜ込んだモルタル壁で、塗りあがった時にはピンク色で、まぁ~これは……とびっくりしちゃいましたが、2ケ月たって赤味がずいぶんぬけて落ち着いてきて安堵しました。」と奥さん。屋根板の真新しい材と比べても全く気にならない落ち着いた色合いになっていました。

最後にご主人のこだわりを。 中央の柱に貼り紙がありました。工事の関係者にもわかるようにこの梁組みの間のわら縄やわらはそのままにと書かれていました。

125年の歴史の重みをこのまま残し後世に伝えたかったのだと思いました。

最後にきれいな線が残っている簓(ささら)子下見張り(簓縁)の戸袋を1階のアルミサッシ戸の両側についてありますが、昔はこの中に雨戸をしまい込んだものですが、飾りとして残したのは設計士さんのこだわりでしょう。Aさんもそれを望んだに違いありません。

家を建てるというのは一世一大の大仕事。誰も限られた予算があります。その中で先祖が残してくれた古い家の良さを生かしながら、今風の住みやすさも追求し建てるのが古民家再生です。

何軒もの再生の家を観て歩き、我が家の再生にこだわりを持って生かしたAさん。この家で生活を始めたら、さらに再生して本当に良かったという思いをかみしめることができるでしょう。

Aさん宅の場合(3)

長い間住み続けてきた古い家。いざ再生を決意するといろいろなこだわりが出てきます。その家で暮らしてきた思い出がよみがえります。

薪で焚いた風呂は気持ちよく、いつまでもぽかぽか温まります。ほんとうは薪で焚く風呂にしたかったAさん。だんだん年老いていく自分を見つめシステムバスに決断したのだと思います。その分を薪ストーブで暖をとり、さらに掘り炬燵でという気持ちはよくわかります。

一方の奥さん、嫁いでこの方、不便を不便とも言えなかった台所での食事作り。あまり踏み入れたくない薄暗い部屋。新しい家はなんとしても明るいキッチンで明るい部屋で豊かな生活をしたいという主婦としての想い、これもとってもよくわかります。

この願いを実現しながら、あとはどうするか?現実には予算との兼ね合いが出てきます。柱1本杉材にするか、桧材にするか。床はカラマツ材にすると……。総額ではかなりの違いが出てきます。

広い1階です。2階はご夫婦2人だけの生活には必要ありません。今からお金をかけて部屋を仕切るより、将来子どもとか孫たちがこの家で暮らす場合は好きなように部屋を仕切ればいいと考え、強度を保つための壁と本好きなご夫婦の本棚をつけただけで広い空間のままの2階でした。

ここにはコンサートやギャラリーで使える広い空間がありました。床は白木のままで塗ってありません。塗装費用もかかりませんし、1階と違いすごく新鮮な感じを受けました。

天井はなく、梁組みがむき出しです。すごい太く曲がった赤松の梁組みです。何本もの梁を組んであり、この大きな家を支えています。

1枚の板や紙に描いた簡単な設計図だけで家を建てていた明治期。棟梁の経験にもとづく技が驚きと感嘆を呼びます。クレーンもない時代にこの太い材をどうやって持ち上げ、曲がった材をうまく組み合わせ梁をつくっていったのか……。

3階部分にあたる煙だしはおよそ20畳の広さがあります。階段をつければここに2部屋は作れそうです。

設計事務所の会長はこの部分を取り除くことを提案したそうですが、昔からの概観のまま後世に伝えたいと現状のままにしたといいます。これもご主人のこだわりなのでしょう。次の写真に天井から突き出たステンレス製のものが写っています。ダイニングルームに置く薪ストーブと繋がる煙突口です。

「工事の足場を組んであった時に煙だしの部分まで上がらしてもらい窓から外を見せてもらいました。すっごく高くて、眺めもよくて……。いい思い出になりました。」と、奥さん。

ここにロフトのような部屋をつくって住むのはお孫さんかなとも一瞬そんな思いがよぎりました。

「2階の壁は赤レンガを粉末状にしたものを混ぜ込んだモルタル壁で、塗りあがった時にはピンク色で、まぁ~これは……とびっくりしちゃいましたが、2ケ月たって赤味がずいぶんぬけて落ち着いてきて安堵しました。」と奥さん。屋根板の真新しい材と比べても全く気にならない落ち着いた色合いになっていました。

最後にご主人のこだわりを。 中央の柱に貼り紙がありました。工事の関係者にもわかるようにこの梁組みの間のわら縄やわらはそのままにと書かれていました。

125年の歴史の重みをこのまま残し後世に伝えたかったのだと思いました。

最後にきれいな線が残っている簓(ささら)子下見張り(簓縁)の戸袋を1階のアルミサッシ戸の両側についてありますが、昔はこの中に雨戸をしまい込んだものですが、飾りとして残したのは設計士さんのこだわりでしょう。Aさんもそれを望んだに違いありません。

家を建てるというのは一世一大の大仕事。誰も限られた予算があります。その中で先祖が残してくれた古い家の良さを生かしながら、今風の住みやすさも追求し建てるのが古民家再生です。

何軒もの再生の家を観て歩き、我が家の再生にこだわりを持って生かしたAさん。この家で生活を始めたら、さらに再生して本当に良かったという思いをかみしめることができるでしょう。

2012年09月09日

古民家再生への願い(2)

古民家再生への願い

Aさん宅の場合(2)

キッチン・ダイニングルームから出て奥をのぞむと畳敷き和室があります。その手前右側には変形の六畳ほどの部屋がありました。昔は納戸部屋で気持ち悪いほど薄暗く、数えるほどしか入ったことなかったと奥さん。

一方のご主人は小さな頃は3畳ほどの階段下スペースに兄弟で寝ていたよ……と話されていました。

今回の再生で窓も付き明るくなった部屋。寝室にしようかなって考えています、と奥さん。

さらにその手前にはトイレ、洗面所とお風呂がありましたが、プライベート部分ですので省きます。

一番奥の10畳の和室です。左隣の和室より天井が低くなっていましたが、この部屋だけは竿縁天井で床の間もつき、12畳。

北側の障子戸は古いものをそのまま使っています。とても上品で桟(サン・障子の骨)も小さな戸ほど細かく美しい障子戸で、主客の寝室として使われていたと思われます。

左手の10畳の和室にご主人のこだわりがありました。検査の日で畳が上げられていました。そこにあったのは掘り炬燵。真ん中の木枠の下はクンクリートで作られていましたが、まわりは台形状に粘土で固められていました。炭火の熱が床下に逃がさないためでしょうか。

そういえば、3年前となりやの解体中に見たのが、昔の炬燵の作り。コンクリートの枠の代わりが拾い集めてきた石。台形上に盛り上げられた土の中がいくつもの河原石が並べられていました。部屋の数だけこの炬燵用の石山が並んでいて奇妙な光景でした。冬の暖をとるのは炬燵と火鉢のしかなかった時代の遺物でした。

13年前、今住んでいる佐久の家を造り変える時、炬燵のあった位置から出てきたのは60cmほどの真四角の軽石を掘りぬいて作った石製炉。明治・昭和・平成と炬燵一つ見ても時代の移り変わりを感じます。

この和室の間にある襖と欄間。襖は大きな山水画が描かれた4枚がそのまま使われています。めずらしいのが欄間にはめ込まれた10枚のスリガラス。中に松が、左右に亀が描かれています。木を彫って装飾する欄間がほとんどです。初めて見たガラスをはめ込んだ欄間でした。奥さんの話によるとこれを取り外したりはめ込んだりした職人さんが割ったら大変とばかりにずいぶん緊張して作業していたそうです。

話はききそびれましたが、ガラスで思い出しました。洗面所とトイレの入り口にステンドグラスをはめ込んだ引き戸がありました。2枚とも図柄が違うのですが、これは欄間のガラスに対してちょっとしゃれて使ってみようとした設計士さんのいきなはからい、こだわりでしょうか?

ご主人のこだわりが薪ストーブと掘り炬燵と書いてきました。2階に上る前にもう一つのこだわりを。次の2枚の写真を見比べて見てください。頑丈な一枚板の階段(巾90cmと狭いのであえて手すりをつけなかったそうです)を上り始めました。2階に上がって振り向いて階下の様子を写しました。階段の上り口に大きな格子の引き戸が閉められていました。2人だけの生活に2階は必要ありません。冬、薪ストーブの熱が2階に逃げないようにするため、夏は開けて風通しよくするための引き戸でした。

今日はここまで。2階は次回に紹介します。

Aさん宅の場合(2)

キッチン・ダイニングルームから出て奥をのぞむと畳敷き和室があります。その手前右側には変形の六畳ほどの部屋がありました。昔は納戸部屋で気持ち悪いほど薄暗く、数えるほどしか入ったことなかったと奥さん。

一方のご主人は小さな頃は3畳ほどの階段下スペースに兄弟で寝ていたよ……と話されていました。

今回の再生で窓も付き明るくなった部屋。寝室にしようかなって考えています、と奥さん。

さらにその手前にはトイレ、洗面所とお風呂がありましたが、プライベート部分ですので省きます。

一番奥の10畳の和室です。左隣の和室より天井が低くなっていましたが、この部屋だけは竿縁天井で床の間もつき、12畳。

北側の障子戸は古いものをそのまま使っています。とても上品で桟(サン・障子の骨)も小さな戸ほど細かく美しい障子戸で、主客の寝室として使われていたと思われます。

左手の10畳の和室にご主人のこだわりがありました。検査の日で畳が上げられていました。そこにあったのは掘り炬燵。真ん中の木枠の下はクンクリートで作られていましたが、まわりは台形状に粘土で固められていました。炭火の熱が床下に逃がさないためでしょうか。

そういえば、3年前となりやの解体中に見たのが、昔の炬燵の作り。コンクリートの枠の代わりが拾い集めてきた石。台形上に盛り上げられた土の中がいくつもの河原石が並べられていました。部屋の数だけこの炬燵用の石山が並んでいて奇妙な光景でした。冬の暖をとるのは炬燵と火鉢のしかなかった時代の遺物でした。

13年前、今住んでいる佐久の家を造り変える時、炬燵のあった位置から出てきたのは60cmほどの真四角の軽石を掘りぬいて作った石製炉。明治・昭和・平成と炬燵一つ見ても時代の移り変わりを感じます。

この和室の間にある襖と欄間。襖は大きな山水画が描かれた4枚がそのまま使われています。めずらしいのが欄間にはめ込まれた10枚のスリガラス。中に松が、左右に亀が描かれています。木を彫って装飾する欄間がほとんどです。初めて見たガラスをはめ込んだ欄間でした。奥さんの話によるとこれを取り外したりはめ込んだりした職人さんが割ったら大変とばかりにずいぶん緊張して作業していたそうです。

話はききそびれましたが、ガラスで思い出しました。洗面所とトイレの入り口にステンドグラスをはめ込んだ引き戸がありました。2枚とも図柄が違うのですが、これは欄間のガラスに対してちょっとしゃれて使ってみようとした設計士さんのいきなはからい、こだわりでしょうか?

ご主人のこだわりが薪ストーブと掘り炬燵と書いてきました。2階に上る前にもう一つのこだわりを。次の2枚の写真を見比べて見てください。頑丈な一枚板の階段(巾90cmと狭いのであえて手すりをつけなかったそうです)を上り始めました。2階に上がって振り向いて階下の様子を写しました。階段の上り口に大きな格子の引き戸が閉められていました。2人だけの生活に2階は必要ありません。冬、薪ストーブの熱が2階に逃げないようにするため、夏は開けて風通しよくするための引き戸でした。

今日はここまで。2階は次回に紹介します。

2012年09月03日

古民家再生への願い

古民家再生への願い

Aさん宅の場合(1)

佐久市の我が家から10kmほどの所に古民家を再生したAさん宅。一昨年の11月、木曽宮ノ越のとなりやの古民家再生見学会の折、遠い小諸市からご夫婦で訪れ、となりやを見学し、木曽福島のお宅も見学し、泊まって行かれたAさん。

今回は同じ設計士さんというつてで完成間近の検査の日に特別に見せていただきました。

明治20年頃に造られたという築125年の養蚕農家で、3階部分にあたる大きな煙だしのついた大きな家が特徴です。(写真はまだ足場の組まれた7月末のものです。)

イチイの木がじゃましていますが、1階玄関前から見たところです。1階の玄関と格子戸、2階には大きなガラス窓が入っています。その上部分、3階といってもおおげさではない部分が煙だしで、その右横に円形状の突起物があります。ご主人こだわりの薪ストーブの煙突です。

古民家再生の工法は地盤が固かったのでその場でジャッキアップし、基礎をつくって降ろす工法だったそうです。中の間取りの変更はできますが、全体は125年前に建てた建物と同じ大きさです。

Aさんは降旗建築設計事務所で設計した6軒の古民家再生の家をご夫婦でみて歩いただけに、ご夫婦がそれぞれこだわった部分を今回の家造りに生かしたそうです。全体のつくりを紹介したあとにこだわりの部分をかきたいと思います。

玄関が半間引っ込んでいます。漆喰塗りの壁に郵便受け口があり廊下伝いに格子や戸袋がついたアルミサッシのガラス戸が5間半続いています。2階はガラス戸に出格子が付き、壁は漆喰塗りです。屋根はすべて瓦葺きです。

玄関内部です。上がり框前には沓脱石が設置され、板の間は4畳。右手のダイニングルームと左手奥の居間との仕切りは新しく作った2枚ずつの千枚格子戸4枚が目にひきます。広々した玄関と白壁と茶系で統一した色調は落ち着いた風情を感じます。

天井は2階の床板を支える根太(ねだ)天井ですが、広い天井をしっかり支えるために太い柱状の大引きと組み合わせてあります。

左手の千枚格子戸から中に入ると10畳の居間。畳敷きだった部屋を板の間にし、神棚や仏壇を置く予定。

畳敷きを板の間にしたのは、40年近く二人ともフルタイムで働いてきたご夫婦で、年を取ると畳に座っての生活は足腰に負担になるからという。 この居間の奥にはちゃんと畳敷きの十畳の和室が2間も続いています。

この部屋にあった家具をおいた洋風の生活空間が求められるのは当然だと思います。

右手の格子戸から中にはいると8畳ほどのダイニングルームです。この写真の右手角にご主人のこだわりの一つの薪ストーブが置かれる予定だそうです。

ダイニングルームの奥には奥さんこだわりのキッチンが。落ち着いた赤い色調の調理台が目をひきます。冷蔵庫が置かれるスペースの右手には物品庫と外につながる出入り口がありました。

子どもさんたちは独立し、二人だけの生活になるご夫婦。ダイニングルームに購入予定のテーブルは子どもや孫が来た時に使い、普段は中央の柱の向こうに脚が天井向けておいてある仕切りのテーブルで食事をしますよと奥さん。調理台の後ろには食器戸棚がついています。この日は事務所と工務店との間の検査日でしたので、細かな所をすべて完成の状態で写真はとれませんでしたので、これを読んで状態を想像して下さい。

このご主人のもとに嫁いで40年、2階では昔、蚕を飼う農家。時には雨漏りもする古い暗い家。

食事をきりもりする奥さんのこだわりはお勝手の明るさ。何軒も見学した古民家再生の家のお勝手は対面式もありと考えたが、それもやめ。一番のこだわりは明るさ。そこで……、写真のように3つ連なった明かり取りの天井窓。

施工の工務店の社長さんもあきれたというこだわり。昼間は電気いらずの明るさです、とうれしそうに話された奥さん。

夜でも明るくなるように調理台を明るく照らす横長の蛍光灯とファンガードについた照明。さらには2人だけの食事の時のテーブルを照らす吊り下げ灯がついています。

この日は検査日で吊り下げ灯の高さ調節もしていました。

次回はご主人のこだわりと和室、それにて2階、3階部分の紹介をしたいと思います。

Aさん宅の場合(1)

佐久市の我が家から10kmほどの所に古民家を再生したAさん宅。一昨年の11月、木曽宮ノ越のとなりやの古民家再生見学会の折、遠い小諸市からご夫婦で訪れ、となりやを見学し、木曽福島のお宅も見学し、泊まって行かれたAさん。

今回は同じ設計士さんというつてで完成間近の検査の日に特別に見せていただきました。

明治20年頃に造られたという築125年の養蚕農家で、3階部分にあたる大きな煙だしのついた大きな家が特徴です。(写真はまだ足場の組まれた7月末のものです。)

イチイの木がじゃましていますが、1階玄関前から見たところです。1階の玄関と格子戸、2階には大きなガラス窓が入っています。その上部分、3階といってもおおげさではない部分が煙だしで、その右横に円形状の突起物があります。ご主人こだわりの薪ストーブの煙突です。

古民家再生の工法は地盤が固かったのでその場でジャッキアップし、基礎をつくって降ろす工法だったそうです。中の間取りの変更はできますが、全体は125年前に建てた建物と同じ大きさです。

Aさんは降旗建築設計事務所で設計した6軒の古民家再生の家をご夫婦でみて歩いただけに、ご夫婦がそれぞれこだわった部分を今回の家造りに生かしたそうです。全体のつくりを紹介したあとにこだわりの部分をかきたいと思います。

玄関が半間引っ込んでいます。漆喰塗りの壁に郵便受け口があり廊下伝いに格子や戸袋がついたアルミサッシのガラス戸が5間半続いています。2階はガラス戸に出格子が付き、壁は漆喰塗りです。屋根はすべて瓦葺きです。

玄関内部です。上がり框前には沓脱石が設置され、板の間は4畳。右手のダイニングルームと左手奥の居間との仕切りは新しく作った2枚ずつの千枚格子戸4枚が目にひきます。広々した玄関と白壁と茶系で統一した色調は落ち着いた風情を感じます。

天井は2階の床板を支える根太(ねだ)天井ですが、広い天井をしっかり支えるために太い柱状の大引きと組み合わせてあります。

左手の千枚格子戸から中に入ると10畳の居間。畳敷きだった部屋を板の間にし、神棚や仏壇を置く予定。

畳敷きを板の間にしたのは、40年近く二人ともフルタイムで働いてきたご夫婦で、年を取ると畳に座っての生活は足腰に負担になるからという。 この居間の奥にはちゃんと畳敷きの十畳の和室が2間も続いています。

この部屋にあった家具をおいた洋風の生活空間が求められるのは当然だと思います。

右手の格子戸から中にはいると8畳ほどのダイニングルームです。この写真の右手角にご主人のこだわりの一つの薪ストーブが置かれる予定だそうです。

ダイニングルームの奥には奥さんこだわりのキッチンが。落ち着いた赤い色調の調理台が目をひきます。冷蔵庫が置かれるスペースの右手には物品庫と外につながる出入り口がありました。

子どもさんたちは独立し、二人だけの生活になるご夫婦。ダイニングルームに購入予定のテーブルは子どもや孫が来た時に使い、普段は中央の柱の向こうに脚が天井向けておいてある仕切りのテーブルで食事をしますよと奥さん。調理台の後ろには食器戸棚がついています。この日は事務所と工務店との間の検査日でしたので、細かな所をすべて完成の状態で写真はとれませんでしたので、これを読んで状態を想像して下さい。

このご主人のもとに嫁いで40年、2階では昔、蚕を飼う農家。時には雨漏りもする古い暗い家。

食事をきりもりする奥さんのこだわりはお勝手の明るさ。何軒も見学した古民家再生の家のお勝手は対面式もありと考えたが、それもやめ。一番のこだわりは明るさ。そこで……、写真のように3つ連なった明かり取りの天井窓。

施工の工務店の社長さんもあきれたというこだわり。昼間は電気いらずの明るさです、とうれしそうに話された奥さん。

夜でも明るくなるように調理台を明るく照らす横長の蛍光灯とファンガードについた照明。さらには2人だけの食事の時のテーブルを照らす吊り下げ灯がついています。

この日は検査日で吊り下げ灯の高さ調節もしていました。

次回はご主人のこだわりと和室、それにて2階、3階部分の紹介をしたいと思います。

2012年08月30日

今、宮ノ越で(3)

「美しき里 わんぱく村」

国道19号宮ノ越ステーションの駐車場よりわくぱく村に入るとすぐ「わんぱく村憲章」が立てかけられています。自然の残る里山の中で思いっきり体を動かして遊んでほしい、危険を回避する術を身に着け冒険してほしい。村長さんの願いです。

樹の上に目をやると熊棚ツリーが目に入ります。さらにもう一棟、つり橋を渡っていく樹の上の基地があります。

誰も小さなワンパク少年だった頃、秘密基地を作って遊んだりしたことを思い出します。

ここでは入場料無料で自由に遊べます。どちらも基地内部は一坪ほど。

ターザン・ロープがあったり樹枝からぶらさがるブランコがあったり…。

花畑もこの基地の下に広がります。

宿場から見える傾斜地には6年生の植えたアジサイや会員が植えたレンゲツツジ。3年後には朝日将軍木曽義仲をイメージした朝日が射す図柄が現れるように植樹したそうです。

この里山の最下部に流れるのが宿場の中を流れる野上川から引っ張ってきた用水。ここには水車小屋が建てられていました。

ここに発電目的にもう一基の水車が設置されました。それを知らせる8月24日付けの市民タイムスです。

太陽光パネルも設置して……、と村長の巾 恒美さんの夢は膨らみます。

村内の雑草ややぶを整備し、レンゲツツジやアジサイが咲き、水車水力発電や太陽光発電も取り入れ、夜でも人々が集まれるようなそんな「美しき里 わんぱく村」にしたいと巾さんを中心とした村を愛する会員の夢は膨らみます。

わんぱく村のすぐ下の中央西線では特急しなのが通り過ぎて行きました。何もない宿場町宮ノ越ですが、ここで育つ子ども達はいます。故郷を愛し、故郷を誇りに思えるそんな環境が巾さんたちの活動で少しずつ整備されているように思います。