2012年08月02日

養蚕農家の再生

小諸市のAさん宅

先祖が建てた家の古きよきものを残しながら現代風な住みやすい家に再生したい、それが古民家再生です。

このブログで書き綴ってきた「となりや」は旅籠だった家を再生した家です。

見学会に見に来る方の中には古民家を所有していてなんとか再生したいと願っている方も多くいます。3年前、となりやを見に来た方の中に小諸市から来たAさんがいました。そのAさんの家が今月末に完成することを知りました。

前の道から見上げたAさんの古民家再生の家です。塀があり、庭の樹木が茂っていてよくわかりません。

空に突き出ている部分は2階の上に出ている部分です。あたりを見回し傾斜地を上っていく場所から外観を写しました。

足場が組まれ、工事中であることは一目でわかります。この家の奥さんと連絡が取れ、設計士さんに同行して見せていただけることになりました。

養蚕農家だった大きな家です。完成した後、見学会はやらないとおっしゃられていましたので、一般の方は見られません。

私が見てきて、旅籠と違う農家の様子をお知らせできたらと思います。

八月下旬の完成予定だそうです。お待ちください。

先祖が建てた家の古きよきものを残しながら現代風な住みやすい家に再生したい、それが古民家再生です。

このブログで書き綴ってきた「となりや」は旅籠だった家を再生した家です。

見学会に見に来る方の中には古民家を所有していてなんとか再生したいと願っている方も多くいます。3年前、となりやを見に来た方の中に小諸市から来たAさんがいました。そのAさんの家が今月末に完成することを知りました。

前の道から見上げたAさんの古民家再生の家です。塀があり、庭の樹木が茂っていてよくわかりません。

空に突き出ている部分は2階の上に出ている部分です。あたりを見回し傾斜地を上っていく場所から外観を写しました。

足場が組まれ、工事中であることは一目でわかります。この家の奥さんと連絡が取れ、設計士さんに同行して見せていただけることになりました。

養蚕農家だった大きな家です。完成した後、見学会はやらないとおっしゃられていましたので、一般の方は見られません。

私が見てきて、旅籠と違う農家の様子をお知らせできたらと思います。

八月下旬の完成予定だそうです。お待ちください。

2012年07月28日

今、宮ノ越宿で(2)

今、宮ノ越宿で(2)

巾さんが中心になって造っていた庭園も仕上げ段階にはいってきました。

7月20日には巾さんが山から採ってきたミズゴケを石や植えたツツジやギボシやホトトギス、ヤマブキ、マツ、ツガなどの植栽のまわりに貼り付ける作業をしていました。

一人でコケの貼り付け作業をする巾さん

24日付けの市民タイムスで25日に完成祝いの会をやることが紹介されました。

24日付け 市民タイムス

24日付け 市民タイムス

25日付け 中日新聞

26日は日義小・中学校の終業式の日でした。早めに帰宅した小学生たちは早速この庭園に集まり、水の中に入って暑さを忘れ水遊びを楽しんでいました。 池には巾さんが求めてきたニシキゴイなどが一夜にして猫?にやられてしまったため、木曽川で釣ってきたアマゴやハヤが放たれ、魚釣り用のテンス(テグス)糸が張られていました。子どもたちは池の中に入り、歩きまわり、魚を追いかけたり、持ってきた携帯ゲーム機で魚を写真に撮ったりとおおはしゃぎ。

夕方には近くの家のお母さんが息子が魚を捕まえてきて……と池に戻しに来たり、メンバーの一人が木曽川から釣ってきた魚を放流にきたり。

明日からは学校は夏休み。さらに多くの子たちが遊びにきそうです。

大人たちもベンチに座り、庭を眺めたり、水遊びをする子どもたちを見守ったり、おしゃべりしたり。 いいとこができたねとしゃべっていました。

折しも日本交通(大阪)のバスで中山道宿場めぐりのツアーで本陣を見に来た方々も元気に遊ぶ子どもたちの姿を見て、ニコニコ。「さあ~、義仲館へ行きましょう。」と声を掛け合って出立していかれました。

池で遊ぶ子どもたち

県の地域発元気づくり支援金を受けての事業だったようですが、大きな石の数々は王滝営林署から払下げてもらったようですが、材料代・運搬代・人件費にアッという間に消えてしまったようです。

宮ノ越宿には川向こうの義仲館の公園と弓道場の公衆トイレがあるだけで、宿場内にはありません。来年度は宿場の中央のこの場所にトイレとあずまやそれになんとも色気のない用水のコンクリート蓋をなんとかしたいと考えているようです。

人が集まることによって、この場所の奥にどっしりと構える築128年の宮ノ越本陣の再生につなげたいというのが「宮ノ越宿まちづくり再生推進委員会」の活動目標です。

庭園と宮ノ越宿の家並みです。道向こうの青いトタン屋根の家が旧旅館「海老屋」で、次が古民家再生した「となりや」、次が「林屋」です。

この写真で気になるのが、電柱と電線です。ここは本町地区ですが、中町、下町地区にかけまだまだ出桁造りの古い家は何軒か残っています。木曽町福島の上ノ段地区の保存工事が完了した今、今度は宮ノ越地区の保存を願い活動している「まちづくり再生推進委員会」です。将来的にはこの電線の地中化工事も進めたいとしています。

巾さんが中心になって造っていた庭園も仕上げ段階にはいってきました。

7月20日には巾さんが山から採ってきたミズゴケを石や植えたツツジやギボシやホトトギス、ヤマブキ、マツ、ツガなどの植栽のまわりに貼り付ける作業をしていました。

一人でコケの貼り付け作業をする巾さん

24日付けの市民タイムスで25日に完成祝いの会をやることが紹介されました。

24日付け 市民タイムス

24日付け 市民タイムス

25日付け 中日新聞

26日は日義小・中学校の終業式の日でした。早めに帰宅した小学生たちは早速この庭園に集まり、水の中に入って暑さを忘れ水遊びを楽しんでいました。 池には巾さんが求めてきたニシキゴイなどが一夜にして猫?にやられてしまったため、木曽川で釣ってきたアマゴやハヤが放たれ、魚釣り用のテンス(テグス)糸が張られていました。子どもたちは池の中に入り、歩きまわり、魚を追いかけたり、持ってきた携帯ゲーム機で魚を写真に撮ったりとおおはしゃぎ。

夕方には近くの家のお母さんが息子が魚を捕まえてきて……と池に戻しに来たり、メンバーの一人が木曽川から釣ってきた魚を放流にきたり。

明日からは学校は夏休み。さらに多くの子たちが遊びにきそうです。

大人たちもベンチに座り、庭を眺めたり、水遊びをする子どもたちを見守ったり、おしゃべりしたり。 いいとこができたねとしゃべっていました。

折しも日本交通(大阪)のバスで中山道宿場めぐりのツアーで本陣を見に来た方々も元気に遊ぶ子どもたちの姿を見て、ニコニコ。「さあ~、義仲館へ行きましょう。」と声を掛け合って出立していかれました。

池で遊ぶ子どもたち

県の地域発元気づくり支援金を受けての事業だったようですが、大きな石の数々は王滝営林署から払下げてもらったようですが、材料代・運搬代・人件費にアッという間に消えてしまったようです。

宮ノ越宿には川向こうの義仲館の公園と弓道場の公衆トイレがあるだけで、宿場内にはありません。来年度は宿場の中央のこの場所にトイレとあずまやそれになんとも色気のない用水のコンクリート蓋をなんとかしたいと考えているようです。

人が集まることによって、この場所の奥にどっしりと構える築128年の宮ノ越本陣の再生につなげたいというのが「宮ノ越宿まちづくり再生推進委員会」の活動目標です。

庭園と宮ノ越宿の家並みです。道向こうの青いトタン屋根の家が旧旅館「海老屋」で、次が古民家再生した「となりや」、次が「林屋」です。

この写真で気になるのが、電柱と電線です。ここは本町地区ですが、中町、下町地区にかけまだまだ出桁造りの古い家は何軒か残っています。木曽町福島の上ノ段地区の保存工事が完了した今、今度は宮ノ越地区の保存を願い活動している「まちづくり再生推進委員会」です。将来的にはこの電線の地中化工事も進めたいとしています。

2012年07月10日

今、宮ノ越宿で (1)

今、宮ノ越宿で(1)

中山道69次、江戸・京都の中間点に位置する宮ノ越宿。明治16年の宮ノ越大火で宿の大半が焼失したものの、以後復興し昭和30年代までは道の真ん中に用水が流れ、東側には松並木が残されていました。高度経済成長期に入ると、国道19号の拡幅工事に伴い松並木は切られ、用水はその松並木跡に移されました。(1枚目写真)

昭和40年代 用水が移された後の宮ノ越宿

その後、通りは車の往来が激しくなり、勤め人の多かった宮ノ越宿の家々はどんどん取り壊され新しい住宅へと建て替えられていきました。

明治16年の大火で焼失した問屋は敷地の奥まった所に再建されました。小学生だった私は本陣や旅籠だった家々とはずいぶん違う変わった造りの家だなと思っていました。近代化住宅への建て替えが進む中、問屋は曳き家工法で建物をそっくり道路に面した前方に移設しました。距離にしたら30メートルぐらいは移したように思います。

最近、移設後の問屋の写真を見つけました。変わった造りだなと思ったのは他の家と違う屋根の形でした。切妻の梁出し(出桁作り)の家々に対し、問屋は寄棟造りで屋根の2か所にはとんがり帽子のような飾りがつけられていました。

明治16年頃に建てたとすると当時は松本の開智学校や佐久の中込学校などの洋風建築が取り入れられていた頃。

当時の問屋の当主はしゃれていて、この洋風?建築を取り入れた建物を建てたのではないかと推測しています。

しかし、この建物は10年ほど前、建て替えられ、内部を確かめるすべはありません。

この問屋の真ん前にあるとなりやを再生してから、3年目。木曽11宿で本陣の建物が現存するのは宮ノ越宿だけ。(といっても明治16年の建築で築128年になります)

この本陣の手前の空き地にみんなが憩える場所を造ろうと動き出したグループがいます。

宿を見下ろせる高台に熊ツリーハウスなどを造り「美しき里わんぱく村」をつくってきた巾さんを中心としたグループです。

食事する場・お茶を飲む場・憩える場など何もない宮ノ越。この村にここで育つ子どもたちに郷土を誇れる心を育てようと活動を始めたグループです。

本陣前の空き地に用水の水を流し入れた池や石を並べた公園を造ろうとしています。

手前が国道。右手コンクリートの蓋をしてあるのが用水で直角に折れ右手へ流れて行っています。緑の木立の奥が本陣です。

重機のある場所を整備しています。

用水から水を取り入れようとU字溝を設置。

大きな岩や石が配置され、つつじなどの低木が植えられ、池のおおよその形ができてきました。

池の水を用水へ戻す角付近で、この日は4人のメンバーが休憩しながら工事の打ち合せをしていました。

近くの住民は毎日工事現場を眺め込んだり、メンバーに話しかけたりしています。住民の関心の高さもうかがえます。中山道を歩く人たちが増える夏休み。それまでに工事は終わっていればきっとここで一休みしていくことになるのでしょう。

この活動が行政を刺激して本陣の再生につながればと期待するのは私だけではないと思います

中山道69次、江戸・京都の中間点に位置する宮ノ越宿。明治16年の宮ノ越大火で宿の大半が焼失したものの、以後復興し昭和30年代までは道の真ん中に用水が流れ、東側には松並木が残されていました。高度経済成長期に入ると、国道19号の拡幅工事に伴い松並木は切られ、用水はその松並木跡に移されました。(1枚目写真)

昭和40年代 用水が移された後の宮ノ越宿

その後、通りは車の往来が激しくなり、勤め人の多かった宮ノ越宿の家々はどんどん取り壊され新しい住宅へと建て替えられていきました。

明治16年の大火で焼失した問屋は敷地の奥まった所に再建されました。小学生だった私は本陣や旅籠だった家々とはずいぶん違う変わった造りの家だなと思っていました。近代化住宅への建て替えが進む中、問屋は曳き家工法で建物をそっくり道路に面した前方に移設しました。距離にしたら30メートルぐらいは移したように思います。

最近、移設後の問屋の写真を見つけました。変わった造りだなと思ったのは他の家と違う屋根の形でした。切妻の梁出し(出桁作り)の家々に対し、問屋は寄棟造りで屋根の2か所にはとんがり帽子のような飾りがつけられていました。

明治16年頃に建てたとすると当時は松本の開智学校や佐久の中込学校などの洋風建築が取り入れられていた頃。

当時の問屋の当主はしゃれていて、この洋風?建築を取り入れた建物を建てたのではないかと推測しています。

しかし、この建物は10年ほど前、建て替えられ、内部を確かめるすべはありません。

この問屋の真ん前にあるとなりやを再生してから、3年目。木曽11宿で本陣の建物が現存するのは宮ノ越宿だけ。(といっても明治16年の建築で築128年になります)

この本陣の手前の空き地にみんなが憩える場所を造ろうと動き出したグループがいます。

宿を見下ろせる高台に熊ツリーハウスなどを造り「美しき里わんぱく村」をつくってきた巾さんを中心としたグループです。

食事する場・お茶を飲む場・憩える場など何もない宮ノ越。この村にここで育つ子どもたちに郷土を誇れる心を育てようと活動を始めたグループです。

本陣前の空き地に用水の水を流し入れた池や石を並べた公園を造ろうとしています。

手前が国道。右手コンクリートの蓋をしてあるのが用水で直角に折れ右手へ流れて行っています。緑の木立の奥が本陣です。

重機のある場所を整備しています。

用水から水を取り入れようとU字溝を設置。

大きな岩や石が配置され、つつじなどの低木が植えられ、池のおおよその形ができてきました。

池の水を用水へ戻す角付近で、この日は4人のメンバーが休憩しながら工事の打ち合せをしていました。

近くの住民は毎日工事現場を眺め込んだり、メンバーに話しかけたりしています。住民の関心の高さもうかがえます。中山道を歩く人たちが増える夏休み。それまでに工事は終わっていればきっとここで一休みしていくことになるのでしょう。

この活動が行政を刺激して本陣の再生につながればと期待するのは私だけではないと思います

2012年06月30日

福島宿(5) ほおば巻きの季節の続き

福島宿(5) ほおば巻きの季節の続き

福島の町にはお菓子さんは確か6軒、芳香堂・田ぐち・宝来屋・大村屋・大橋と5軒はブログにも書いたけど……。もう一軒はどこだったかなと考えながら車を運転していると、携帯電話にメールの着信音が入りました。

ほおば巻きを送ったお礼だろうと思い、車を止めて確認するとブログへの書き込みが携帯に転送されてきたのでした。

「突然でごめんなさい。うちも福島でほおば巻き作ってます。お近くに来たら遊びに来て下さい。 菓子蔵 喜しろう」というメールでした。

木曽に来て話しているうちに1軒思い出せなかったお菓子屋さん。教えてもらいました。

中島地区にある「折橋」製菓舗。そうだこれで6軒。すると「喜しろう」は7軒目?ということで書き込みしてくれた喜しろうへ行ってみました。

上町の町営駐車場の奥に小さな蔵造りのお店がありました。

たしかに「ほおば巻き」と染め抜いた桃太郎旗が立てられています。

石段の登り口には「木曽

のおこびる 今年もおいし

くできました」と書かれた手

書きのチラシも貼られてい

ます。

お店は蔵を改造したつくり。蔵の分厚い観音開きの戸が開けられ、菓子蔵 喜しろうと染め抜いたのれんが掛けられています。入口には長椅子が置かれここでお菓子を味わったり、飲み物を飲んだりできます。

お店の中に入ると、ありました、ありました。ほおば巻がおかれていました。いちばん上には「たくさんの笑顔 いつもありがとう」と書かれた額が飾られています。

ちいさなお店ですが、いろいろな種類のお菓子が並べられています。

お店は始めて7年目という若いご夫婦2人でやっていました。木曽から出て40年も

経つ私。知らないのは当たり前でした。

私がいた15分ぐらいの間に観光客と思われる方や地元の方のお客さんがほおば巻き

を求めていき、電話での注文もありました。

ご主人に聞くと、小さなお店なので作ったほおば巻きは木祖村の道の駅や宮ノ越のス

ズキ商店などのお店にもおかせてもらっていますとおっしゃっていました。「喜しろう」という店名はおじいさんのお名前からつけたそうです。

お菓子屋をやっているとなりの蔵は「木曽路 文化ギャラリー」と名付けられ、自在鍵や古い箪笥が並べられ、木曽で作られためんぱをはじめとした漆器類、お六櫛から南木曽で作られている木工製品が所狭しと並べられています。

福島のほおば巻きについて綴ってきましたが、藪原にも上松にも大桑にもお菓子屋さん

がありほおば巻きを作っています。でも味はお店ごとに微妙に違います。お店を回って味を食べ比べるには7軒ある福島がいいでしょうか。

ほおば巻きは5月から7月にかけでまわり、木曽谷に初夏の香りと味をはこんでくれる季節のお菓子です。

福島の町にはお菓子さんは確か6軒、芳香堂・田ぐち・宝来屋・大村屋・大橋と5軒はブログにも書いたけど……。もう一軒はどこだったかなと考えながら車を運転していると、携帯電話にメールの着信音が入りました。

ほおば巻きを送ったお礼だろうと思い、車を止めて確認するとブログへの書き込みが携帯に転送されてきたのでした。

「突然でごめんなさい。うちも福島でほおば巻き作ってます。お近くに来たら遊びに来て下さい。 菓子蔵 喜しろう」というメールでした。

木曽に来て話しているうちに1軒思い出せなかったお菓子屋さん。教えてもらいました。

中島地区にある「折橋」製菓舗。そうだこれで6軒。すると「喜しろう」は7軒目?ということで書き込みしてくれた喜しろうへ行ってみました。

上町の町営駐車場の奥に小さな蔵造りのお店がありました。

たしかに「ほおば巻き」と染め抜いた桃太郎旗が立てられています。

石段の登り口には「木曽

のおこびる 今年もおいし

くできました」と書かれた手

書きのチラシも貼られてい

ます。

お店は蔵を改造したつくり。蔵の分厚い観音開きの戸が開けられ、菓子蔵 喜しろうと染め抜いたのれんが掛けられています。入口には長椅子が置かれここでお菓子を味わったり、飲み物を飲んだりできます。

お店の中に入ると、ありました、ありました。ほおば巻がおかれていました。いちばん上には「たくさんの笑顔 いつもありがとう」と書かれた額が飾られています。

ちいさなお店ですが、いろいろな種類のお菓子が並べられています。

お店は始めて7年目という若いご夫婦2人でやっていました。木曽から出て40年も

経つ私。知らないのは当たり前でした。

私がいた15分ぐらいの間に観光客と思われる方や地元の方のお客さんがほおば巻き

を求めていき、電話での注文もありました。

ご主人に聞くと、小さなお店なので作ったほおば巻きは木祖村の道の駅や宮ノ越のス

ズキ商店などのお店にもおかせてもらっていますとおっしゃっていました。「喜しろう」という店名はおじいさんのお名前からつけたそうです。

お菓子屋をやっているとなりの蔵は「木曽路 文化ギャラリー」と名付けられ、自在鍵や古い箪笥が並べられ、木曽で作られためんぱをはじめとした漆器類、お六櫛から南木曽で作られている木工製品が所狭しと並べられています。

福島のほおば巻きについて綴ってきましたが、藪原にも上松にも大桑にもお菓子屋さん

がありほおば巻きを作っています。でも味はお店ごとに微妙に違います。お店を回って味を食べ比べるには7軒ある福島がいいでしょうか。

ほおば巻きは5月から7月にかけでまわり、木曽谷に初夏の香りと味をはこんでくれる季節のお菓子です。

2012年06月26日

福島宿(4) 上ノ段地区

福島宿(4)

御嶽講で栄えた福島・古い軒並みが保存された上ノ段地区

菓子舗田ぐちのはすむかいには「木曽川 親水公園」があります。

木曽川べりに新しく作られた小さな公園ですが、木陰のベンチでやすんでいる人がいました。屋根の下には足湯があり、10人ぐらいは並んで浸かることができます。

この公園の木曽川べりを見ると、川に突き出したような崖屋造りの家が並んでいます。谷合の狭い土地を最大限利用して家並みを形成しています。

福島宿は本陣・脇本陣各1、旅籠14軒という宿場としては小さな宿場なのですが、信仰の山御嶽山登山の玄関口です。御嶽講の信者は福島か宮ノ越で一泊し、この公園から右手の橋「行人橋(ぎょうにんばし)」を渡り、御嶽山へ歩いて行ったそうです。明治40年代になり中央西線が開通し、福島は木曽谷の行政の中心地、商業の中心地として、また御嶽や駒ヶ岳の観光客の下車駅としても発展してきました。

昭和2年には福島大火が発生し、本陣をはじめ多くの建物が焼失しました。しかし、焼失をのがれた上ノ段地区は町が保存活動に乗り出し、以前紹介した肥田亭をはじめ松島亭、千村茶屋の三軒の古民家再生の食事処をはじめ用水・井戸・高札場などが以前の形をとどめ残され、駐車場や散策路も整備されています。

上ノ段用水と松島亭

小林家住宅と肥田亭

高札場

千村茶屋

七笑酒造

肥田亭・千村茶屋は和食。松島亭はイタリアンの食事処です。七笑酒造は辛口がおいしい地酒です。

神輿まくり

7月22・23日は水無神社の夏祭り。新調されたひのき造りのみこしを担ぎだした若者が神輿をころがし壊れるまで祭は続きます。かつて飛騨高山から木工技術を伝えた宗助・幸助の二人の名前を連呼「ソースケ、コースケ」「ソースケ、コースケ」しながら祭は最高潮に達すると、写真のような縦まくりで神輿を地面にぶつけこわしていくのです。

お盆には義仲祭りがおこなわれ、馬に乗った義仲や巴御前の武者行列が町中を練り歩きます。また、支所前前では民謡木曽節にあわせて踊る木曽踊りの輪ができ、地元の人に観光客も交じって踊りの輪が広がります。

木曽のなぁぁ~ 中乗りさぁ~ん

木曽の御嶽~ なんちゃらホイ

夏でも寒いぃ~ ヨイヨイヨイ

ヨイヨイヨイノヨイヨイヨイ

御嶽講で栄えた福島・古い軒並みが保存された上ノ段地区

菓子舗田ぐちのはすむかいには「木曽川 親水公園」があります。

木曽川べりに新しく作られた小さな公園ですが、木陰のベンチでやすんでいる人がいました。屋根の下には足湯があり、10人ぐらいは並んで浸かることができます。

この公園の木曽川べりを見ると、川に突き出したような崖屋造りの家が並んでいます。谷合の狭い土地を最大限利用して家並みを形成しています。

福島宿は本陣・脇本陣各1、旅籠14軒という宿場としては小さな宿場なのですが、信仰の山御嶽山登山の玄関口です。御嶽講の信者は福島か宮ノ越で一泊し、この公園から右手の橋「行人橋(ぎょうにんばし)」を渡り、御嶽山へ歩いて行ったそうです。明治40年代になり中央西線が開通し、福島は木曽谷の行政の中心地、商業の中心地として、また御嶽や駒ヶ岳の観光客の下車駅としても発展してきました。

昭和2年には福島大火が発生し、本陣をはじめ多くの建物が焼失しました。しかし、焼失をのがれた上ノ段地区は町が保存活動に乗り出し、以前紹介した肥田亭をはじめ松島亭、千村茶屋の三軒の古民家再生の食事処をはじめ用水・井戸・高札場などが以前の形をとどめ残され、駐車場や散策路も整備されています。

上ノ段用水と松島亭

小林家住宅と肥田亭

高札場

千村茶屋

七笑酒造

肥田亭・千村茶屋は和食。松島亭はイタリアンの食事処です。七笑酒造は辛口がおいしい地酒です。

神輿まくり

7月22・23日は水無神社の夏祭り。新調されたひのき造りのみこしを担ぎだした若者が神輿をころがし壊れるまで祭は続きます。かつて飛騨高山から木工技術を伝えた宗助・幸助の二人の名前を連呼「ソースケ、コースケ」「ソースケ、コースケ」しながら祭は最高潮に達すると、写真のような縦まくりで神輿を地面にぶつけこわしていくのです。

お盆には義仲祭りがおこなわれ、馬に乗った義仲や巴御前の武者行列が町中を練り歩きます。また、支所前前では民謡木曽節にあわせて踊る木曽踊りの輪ができ、地元の人に観光客も交じって踊りの輪が広がります。

木曽のなぁぁ~ 中乗りさぁ~ん

木曽の御嶽~ なんちゃらホイ

夏でも寒いぃ~ ヨイヨイヨイ

ヨイヨイヨイノヨイヨイヨイ

2012年06月26日

福島宿(3) ほおば巻きの季節

福島宿(3) ほおば巻き

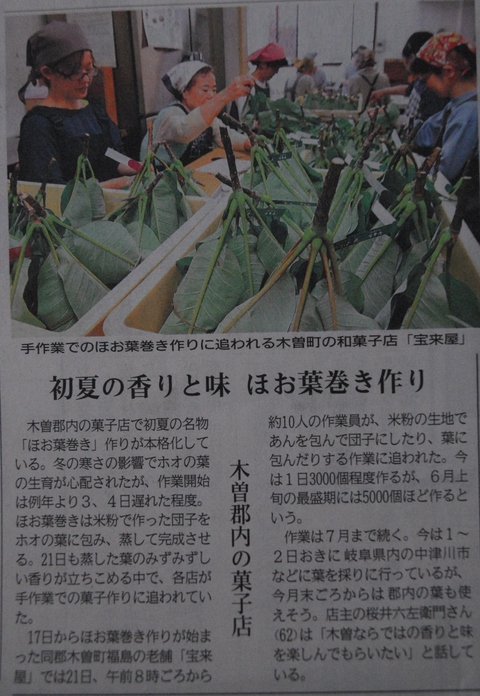

5月末、信濃毎日新聞に「初夏の香りと味 ほおば巻き作り」という記事が載っていました。6月、ほおば巻きを求めながら、福島宿を一巡りしてきました。

まず、ほおば巻きを求めて新聞で紹介された「宝来屋」へ。小さな店構えですが、店頭には朴の木の鉢植えが置かれていました。

店に入ると、ケースの上に展示されていたほおば巻きは先客が買い求めなくなりました。奥から蒸し上がったばかりのほおば巻きが運ばれてきました。朴のやわらかなあま~い香りがあたり一面にひろがりました。

「まだ熱いですから、袋の口閉じませんので、このままお持ちください。」と店員さんは次のお客さんに声をかけながら、袋をわたしていました。

宿場の中ほどには大きな店構えの「田ぐち」が、木曽福島駅下の八沢地区にはそば饅頭で有名な「芳香堂」、中島地区には「大村屋」、あとは「大橋パン店」と福島だけでもこの5軒のお店があります。

木曽路では昔から月遅れの節句をこのほおば巻きで祝いました。山からとってきた朴葉は一枝に5枚から8枚ぐらいの葉がついています。米粉で練った皮であんこを包み、ほおの葉でくるみます。いぐさでしばり、蒸篭で蒸して出来上がります。ほおの香りがあたりをつつみ、あんと米粉がしっとりと歯ごたえもよく、よく食べたお菓子でした。

小学生の頃の私は山を歩き、ほおの葉を採ってくる役目。姉と妹は朴葉で包む役。家中でたくさんは朴葉巻きをつくったものです。冷えても甘味が一段と増すばかりでなく、朴の葉は防腐効果も高く、防腐材を入れずともけっこう日持ちするお菓子でした。

お店によって違うようですが、宝来屋ではつぶあん・こしあん・白くるみみそあんの3種類とそば皮で包んだ4種類が販売されています。1こ150円。私は宝来屋の白くるみみそあんのほおば巻きが一番すきです。

地方発送も承っています。電話で問い合わせしてみてください。

電話:宝来屋 0264-22-2372 です。

5月末、信濃毎日新聞に「初夏の香りと味 ほおば巻き作り」という記事が載っていました。6月、ほおば巻きを求めながら、福島宿を一巡りしてきました。

まず、ほおば巻きを求めて新聞で紹介された「宝来屋」へ。小さな店構えですが、店頭には朴の木の鉢植えが置かれていました。

店に入ると、ケースの上に展示されていたほおば巻きは先客が買い求めなくなりました。奥から蒸し上がったばかりのほおば巻きが運ばれてきました。朴のやわらかなあま~い香りがあたり一面にひろがりました。

「まだ熱いですから、袋の口閉じませんので、このままお持ちください。」と店員さんは次のお客さんに声をかけながら、袋をわたしていました。

宿場の中ほどには大きな店構えの「田ぐち」が、木曽福島駅下の八沢地区にはそば饅頭で有名な「芳香堂」、中島地区には「大村屋」、あとは「大橋パン店」と福島だけでもこの5軒のお店があります。

木曽路では昔から月遅れの節句をこのほおば巻きで祝いました。山からとってきた朴葉は一枝に5枚から8枚ぐらいの葉がついています。米粉で練った皮であんこを包み、ほおの葉でくるみます。いぐさでしばり、蒸篭で蒸して出来上がります。ほおの香りがあたりをつつみ、あんと米粉がしっとりと歯ごたえもよく、よく食べたお菓子でした。

小学生の頃の私は山を歩き、ほおの葉を採ってくる役目。姉と妹は朴葉で包む役。家中でたくさんは朴葉巻きをつくったものです。冷えても甘味が一段と増すばかりでなく、朴の葉は防腐効果も高く、防腐材を入れずともけっこう日持ちするお菓子でした。

お店によって違うようですが、宝来屋ではつぶあん・こしあん・白くるみみそあんの3種類とそば皮で包んだ4種類が販売されています。1こ150円。私は宝来屋の白くるみみそあんのほおば巻きが一番すきです。

地方発送も承っています。電話で問い合わせしてみてください。

電話:宝来屋 0264-22-2372 です。

2012年06月11日

福島宿(2) 山村代官屋敷

福島宿(2)

山村代官屋敷

福島宿は本陣1、脇本陣1、旅籠14軒の小さな宿場でした。それは関所があり、きびしい取り締まりから早く逃れたいという旅人にとっては敬遠したい宿場だったからです。

この関所と豊かな山の木を守っていたのが山村氏でした。木曽氏の重臣であった山村氏は関ヶ原の合戦にかけつける徳川秀忠の先陣を承り活躍したことから徳川直轄地の木曽を任される代官となったのでした。以後、明治になるまで福島宿と木曽谷で大きな力をふるい「木曽の殿様」と称されるほどの権力者でした。代官屋敷は商店街から木曽川を渡った右岸にあり、現在の木曽郡民会館から福島小学校一帯の広大な土地に建っていたようです。

現在は下屋敷の一部が資料館として残さています。資料館は有料300円で見学できます。

門をくぐると桧の並木の間の通路を進みます。奥まったところに玄関があります。

内部には木曽五木のひのき、さわら、ねずこ、あすひ(あすなろ)、こうやまきが展示されていたり、安政年間の饗応料理や江戸時代の消防衣装、翠山楼と看雨三房という書斎をはじめいろいろな資料が展示されています。

書斎「看雨三房」です。

三月初めて訪れた時は雪の日で他に見学客はいませんでしたので、屋敷内に祭られた社の中に眠っているキツネのミイラを見せていただきました。

ここにキツネのミイラがまつられていました。

庭園の写真です。三月初めの雪の日と六月初めの写真です。

どちらも雲があってみえなかったのですが、雲がないと庭の向こうに木曽駒ヶ岳が望めるそうです。中ほどの築山から水が落ち右手にかけて池が広がっています。見学客も少ないのでゆっくり静かに心落ち着ける一時をすごせる場所です。

山村代官屋敷

福島宿は本陣1、脇本陣1、旅籠14軒の小さな宿場でした。それは関所があり、きびしい取り締まりから早く逃れたいという旅人にとっては敬遠したい宿場だったからです。

この関所と豊かな山の木を守っていたのが山村氏でした。木曽氏の重臣であった山村氏は関ヶ原の合戦にかけつける徳川秀忠の先陣を承り活躍したことから徳川直轄地の木曽を任される代官となったのでした。以後、明治になるまで福島宿と木曽谷で大きな力をふるい「木曽の殿様」と称されるほどの権力者でした。代官屋敷は商店街から木曽川を渡った右岸にあり、現在の木曽郡民会館から福島小学校一帯の広大な土地に建っていたようです。

現在は下屋敷の一部が資料館として残さています。資料館は有料300円で見学できます。

門をくぐると桧の並木の間の通路を進みます。奥まったところに玄関があります。

内部には木曽五木のひのき、さわら、ねずこ、あすひ(あすなろ)、こうやまきが展示されていたり、安政年間の饗応料理や江戸時代の消防衣装、翠山楼と看雨三房という書斎をはじめいろいろな資料が展示されています。

書斎「看雨三房」です。

三月初めて訪れた時は雪の日で他に見学客はいませんでしたので、屋敷内に祭られた社の中に眠っているキツネのミイラを見せていただきました。

ここにキツネのミイラがまつられていました。

庭園の写真です。三月初めの雪の日と六月初めの写真です。

どちらも雲があってみえなかったのですが、雲がないと庭の向こうに木曽駒ヶ岳が望めるそうです。中ほどの築山から水が落ち右手にかけて池が広がっています。見学客も少ないのでゆっくり静かに心落ち着ける一時をすごせる場所です。

2012年05月23日

5月・新緑に包まれるとなりや

新緑の季節 -となりやの植栽―

5月の木曽路は新緑に山々が覆われます。広葉樹は新しい葉が芽吹いてきますが、樹種により葉が生えるのが少しずつ違い、緑色の濃淡に差が生まれます。昔の人は新緑の萌え出てくるその色を萌黄色と呼んでやすらぎを覚えていたのでしょう。

木曽路を歩くハイカーも5月から目立つようにおおくなってきました。みんなこの緑を味わいながら宿場めぐりをしているのでしょう。

建物自体は変わりませんが、庭や植栽により建物の外観はずいぶん違って見えます。一月半ぶりに木曽に行きこのことに気付かされました。

となりやの緑について紹介しましょう。植栽の計画につては、昨年(2011)の4月19日にブログに載せました。その後の様子です。

まず、2年前の秋の写真です。

後ろの山々は紅葉しています。建物は完成したばかりで前の植栽スペースには何も植えられていません。

建物の裏手には写真のように128年前から坪庭があり、松やこうやまき、いちいなどの常緑樹が植えられています。

樹木は植える時は小さくても年月が経つと大きく生長します。7、8メートルもの松やこうやまきは素人では剪定できません。

小さな植栽スペースには素人が手入れできる低木で、春から夏にかけては花や新緑が楽しめ、秋には紅葉が、冬には樹形や樹皮が楽しめる広葉樹を植える。こんな思いから10種類ほどの広葉樹だけをうえました。

5月の様子です。後ろの山々は松の緑と広葉樹の淡い新緑のコントラストがすてきです。

昨年4月に植えた木々は緑色の葉をつけています。左側に薄い赤花のハナミズキ、右端には濃いピンク色のハナスオウが満開を迎えています。右側の中央に盆栽形のニシキギが写真ではわからないほど小さな花を葉陰にいっぱいつけています。秋には葉が紅葉すると一緒に真っ赤な小さな実をつけてくれます。

6月には左側中央のヤマボウシが白い十字架形の花をつけます。7月には右側中央の夏ツバキ(ヒメシャラ)が白い花をつけます。

4本のやや大きな木と木の間に植えたのはドウダンツツジとミツバツツジ、されにボタンです。みんなそれぞれの時期に大小のちがいはあれ、白・ピンク・肌色の花をつけ楽しませてくれます。

梅雨が明ける頃には、緑が濃くなって緑一色にとなりやは包まれます。

5月の木曽路は新緑に山々が覆われます。広葉樹は新しい葉が芽吹いてきますが、樹種により葉が生えるのが少しずつ違い、緑色の濃淡に差が生まれます。昔の人は新緑の萌え出てくるその色を萌黄色と呼んでやすらぎを覚えていたのでしょう。

木曽路を歩くハイカーも5月から目立つようにおおくなってきました。みんなこの緑を味わいながら宿場めぐりをしているのでしょう。

建物自体は変わりませんが、庭や植栽により建物の外観はずいぶん違って見えます。一月半ぶりに木曽に行きこのことに気付かされました。

となりやの緑について紹介しましょう。植栽の計画につては、昨年(2011)の4月19日にブログに載せました。その後の様子です。

まず、2年前の秋の写真です。

後ろの山々は紅葉しています。建物は完成したばかりで前の植栽スペースには何も植えられていません。

建物の裏手には写真のように128年前から坪庭があり、松やこうやまき、いちいなどの常緑樹が植えられています。

樹木は植える時は小さくても年月が経つと大きく生長します。7、8メートルもの松やこうやまきは素人では剪定できません。

小さな植栽スペースには素人が手入れできる低木で、春から夏にかけては花や新緑が楽しめ、秋には紅葉が、冬には樹形や樹皮が楽しめる広葉樹を植える。こんな思いから10種類ほどの広葉樹だけをうえました。

5月の様子です。後ろの山々は松の緑と広葉樹の淡い新緑のコントラストがすてきです。

昨年4月に植えた木々は緑色の葉をつけています。左側に薄い赤花のハナミズキ、右端には濃いピンク色のハナスオウが満開を迎えています。右側の中央に盆栽形のニシキギが写真ではわからないほど小さな花を葉陰にいっぱいつけています。秋には葉が紅葉すると一緒に真っ赤な小さな実をつけてくれます。

6月には左側中央のヤマボウシが白い十字架形の花をつけます。7月には右側中央の夏ツバキ(ヒメシャラ)が白い花をつけます。

4本のやや大きな木と木の間に植えたのはドウダンツツジとミツバツツジ、されにボタンです。みんなそれぞれの時期に大小のちがいはあれ、白・ピンク・肌色の花をつけ楽しませてくれます。

梅雨が明ける頃には、緑が濃くなって緑一色にとなりやは包まれます。

2012年05月15日

木曽平沢 -漆器の街ー

木曽平沢―漆器の街―

福島宿の山村代官屋敷の紹介は後回しにして、漆器祭が近づいてきた旧楢川村(現塩尻市)の木曽平沢の街を紹介したいと思います。

平沢は奈良井宿と贄川宿の中間にある漆器の街です。江戸時代からこのあたりの宿場で使われてきた漆器を製造してきた街です。

かつては200軒ほどあった漆器製造販売の工房や店も瀬戸物やプラスティック製品に押されたり、高齢化がすすみ後継ぎのいなくなった個人経営の店が相次いで廃業したりして、現在は100軒以下になっているようです。

となりの奈良井宿は昨年の朝ドラ「おひさま」の舞台になったこともあり、観光客が増え、土日では駐車場もないほど多くの観光客でごった返しているようです。

木曽平沢の街も実は伝統的建造物保存地区の指定を受けている街で古い町並みが魅力的な街です。観光客はいなく、のんびりゆつくり歩いて古い街並みを見て歩けます。

上段の国道19号の本山漆器店の庭から望む木曽平沢の街です。

狭い谷合にひしめくように家が建ち並んでいます。ほとんどが漆器を生業としてきた家々です。

いずれも並みを撮った写真です。漆器店の看板がかかっています。中には伝統的建造物保存地区に配慮して赤・白・青の斜め模様のバーバーの回転灯?を木製の木枠で囲んだ理髪店もあります。

ちきりや漆器店は古民家再生で造り直した建物です。看板のない黒塗りの滝澤家住宅も見ごたえがあります。

何十っ軒もの漆器屋さんが並んでいますが、店にはそれぞれお得意の分野があり、品揃えも店によってちがうようです。

平沢の街からやや北へ贄川宿方面に向かったところに木曽暮らしの工芸館があります。ここには長野オリンピックの時の漆を塗りこんだ金・銀・銅メダルが展示されていますし、写真入り伝統工芸士の紹介とその方の作品が展示されています。もちろん漆塗り製品だけでなく、御土産品も販売されています。

上段に国道が新しく開通すると国道添いに支店を出した店が現れました。奈良井から贄川にかけ、いくつもの店が並んでいます。

くらしの工芸館内は写真撮影禁止なので国道添いの龍門堂で店内の写真を撮らせていだきました。

ここは大きなお店で、さまざまな製品が並んでいます。店内奥には一枚板のテーブルや茶ダンスなどたくさんの家具も並んでいます。さらに、新開発した食洗機で洗うことのできる漆器の汁椀や茶碗も売り出しています。

6月1日から3日にかけ第45回木曽漆器祭が開催されます。

各店の店先にはテントが張られたりして漆器が格安で販売されます。

めんぱや曲げ物は奈良井の花野屋というようにそれぞれの店の得意があることは前に書きましたが、それは知らなくてもいくつもの店を見て歩くことも楽しいでしょうし、安く漆器を手に入れられる絶好の機会でもあります。

漆器の器によそったご飯やみそ汁の味は格別のものです。サラダボールやコーヒーカップなどの漆器製品も素敵です。

この機会にぜひ木曽平沢にお出かけ下さい。

福島宿の山村代官屋敷の紹介は後回しにして、漆器祭が近づいてきた旧楢川村(現塩尻市)の木曽平沢の街を紹介したいと思います。

平沢は奈良井宿と贄川宿の中間にある漆器の街です。江戸時代からこのあたりの宿場で使われてきた漆器を製造してきた街です。

かつては200軒ほどあった漆器製造販売の工房や店も瀬戸物やプラスティック製品に押されたり、高齢化がすすみ後継ぎのいなくなった個人経営の店が相次いで廃業したりして、現在は100軒以下になっているようです。

となりの奈良井宿は昨年の朝ドラ「おひさま」の舞台になったこともあり、観光客が増え、土日では駐車場もないほど多くの観光客でごった返しているようです。

木曽平沢の街も実は伝統的建造物保存地区の指定を受けている街で古い町並みが魅力的な街です。観光客はいなく、のんびりゆつくり歩いて古い街並みを見て歩けます。

上段の国道19号の本山漆器店の庭から望む木曽平沢の街です。

狭い谷合にひしめくように家が建ち並んでいます。ほとんどが漆器を生業としてきた家々です。

いずれも並みを撮った写真です。漆器店の看板がかかっています。中には伝統的建造物保存地区に配慮して赤・白・青の斜め模様のバーバーの回転灯?を木製の木枠で囲んだ理髪店もあります。

ちきりや漆器店は古民家再生で造り直した建物です。看板のない黒塗りの滝澤家住宅も見ごたえがあります。

何十っ軒もの漆器屋さんが並んでいますが、店にはそれぞれお得意の分野があり、品揃えも店によってちがうようです。

平沢の街からやや北へ贄川宿方面に向かったところに木曽暮らしの工芸館があります。ここには長野オリンピックの時の漆を塗りこんだ金・銀・銅メダルが展示されていますし、写真入り伝統工芸士の紹介とその方の作品が展示されています。もちろん漆塗り製品だけでなく、御土産品も販売されています。

上段に国道が新しく開通すると国道添いに支店を出した店が現れました。奈良井から贄川にかけ、いくつもの店が並んでいます。

くらしの工芸館内は写真撮影禁止なので国道添いの龍門堂で店内の写真を撮らせていだきました。

ここは大きなお店で、さまざまな製品が並んでいます。店内奥には一枚板のテーブルや茶ダンスなどたくさんの家具も並んでいます。さらに、新開発した食洗機で洗うことのできる漆器の汁椀や茶碗も売り出しています。

6月1日から3日にかけ第45回木曽漆器祭が開催されます。

各店の店先にはテントが張られたりして漆器が格安で販売されます。

めんぱや曲げ物は奈良井の花野屋というようにそれぞれの店の得意があることは前に書きましたが、それは知らなくてもいくつもの店を見て歩くことも楽しいでしょうし、安く漆器を手に入れられる絶好の機会でもあります。

漆器の器によそったご飯やみそ汁の味は格別のものです。サラダボールやコーヒーカップなどの漆器製品も素敵です。

この機会にぜひ木曽平沢にお出かけ下さい。

2012年04月11日

福島宿(1) ー福島関所ー

福島関所は天下の4代関所の一つ

幕藩体制を維持するために「入り鉄砲、出女」といって、御府内に入る鉄砲(謀反・反乱を防ため)と出女(参勤交代制で人質にとった領主の奥方が帰領するのを防ぐため)を厳しく取り締まったのが関所です。

あちこちにおかれた江戸時代の関所、その中で箱根(東海道)、荒井(東海道)、碓氷(中山道)、福島(中山道)の4つの関所はとくに取り締まりの厳しかった関所でした。

京・大阪と江戸の間の行き来には東海道か中山道を通行します。東海道の方が距離も短く、わりかし平坦なのですが、「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」とうたわれたように主な河川には橋を架けさせなかった幕府です。東海道は大井川をはじめ大河の下流にあったために大雨が降ると、水かさが増した川は渡れず何日も川止めにあいました。

その心配の少なかったのが中山道です。距離は遠く、高低差もあるのですが、予定通りの旅で行き来できたので、中山道を通った旅人も多かったようです。

福島関所は江戸へ268キロ、京都へ260キロのほぼ中間地点にあり、歌川広重が描いた「福し満関所」図のように石垣の下を流れる木曽川と急傾斜の山の間という地形を巧みに利用した関所をつくり、行き来する人々や物資を取り締まったことがうかがわれます。

次の写真は明治40年頃の福島関所跡付近のものです。

左下に木曽川が流れ、右側崖上に民家が数軒並び、中央に中山道が通り、3人の子どもが道端で遊び、その向こうに宮ノ越方面に向かう馬車が走っています。

関所はこの写真より手前の上段にあったものと思われます。

復元した福島関所前から木曽川と福島の街並みをみた写真です。

三人の観光客が下りていく坂道の下川沿いに国道19号が走っています。

復元された福島関所です。○に一の家紋の横幕の奥の畳の間に役人が座り、手前の玉砂利部に旅人が座り、手形を見せたり、詮議をされたりしたのでしょうか。

役人が座っていた部屋を奥から見たのが次の写真です。

この部屋の右の部屋には、当時から残された資料が展示されていました。

次回は山村代官屋敷を紹介したいと思います。

幕藩体制を維持するために「入り鉄砲、出女」といって、御府内に入る鉄砲(謀反・反乱を防ため)と出女(参勤交代制で人質にとった領主の奥方が帰領するのを防ぐため)を厳しく取り締まったのが関所です。

あちこちにおかれた江戸時代の関所、その中で箱根(東海道)、荒井(東海道)、碓氷(中山道)、福島(中山道)の4つの関所はとくに取り締まりの厳しかった関所でした。

京・大阪と江戸の間の行き来には東海道か中山道を通行します。東海道の方が距離も短く、わりかし平坦なのですが、「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」とうたわれたように主な河川には橋を架けさせなかった幕府です。東海道は大井川をはじめ大河の下流にあったために大雨が降ると、水かさが増した川は渡れず何日も川止めにあいました。

その心配の少なかったのが中山道です。距離は遠く、高低差もあるのですが、予定通りの旅で行き来できたので、中山道を通った旅人も多かったようです。

福島関所は江戸へ268キロ、京都へ260キロのほぼ中間地点にあり、歌川広重が描いた「福し満関所」図のように石垣の下を流れる木曽川と急傾斜の山の間という地形を巧みに利用した関所をつくり、行き来する人々や物資を取り締まったことがうかがわれます。

次の写真は明治40年頃の福島関所跡付近のものです。

左下に木曽川が流れ、右側崖上に民家が数軒並び、中央に中山道が通り、3人の子どもが道端で遊び、その向こうに宮ノ越方面に向かう馬車が走っています。

関所はこの写真より手前の上段にあったものと思われます。

復元した福島関所前から木曽川と福島の街並みをみた写真です。

三人の観光客が下りていく坂道の下川沿いに国道19号が走っています。

復元された福島関所です。○に一の家紋の横幕の奥の畳の間に役人が座り、手前の玉砂利部に旅人が座り、手形を見せたり、詮議をされたりしたのでしょうか。

役人が座っていた部屋を奥から見たのが次の写真です。

この部屋の右の部屋には、当時から残された資料が展示されていました。

次回は山村代官屋敷を紹介したいと思います。

2012年03月03日

つたや季の宿・風里(2)

つたや季の宿・風里(2) お料理はどうだったかな?

会席の時間になりました。

お品書きの表題は「木曽路散歩」。前菜は贄川宿と題し豚生肉ハムと世界のチーズ色々から始まり、デザートは馬籠宿とし和洋菓子のコラボまでの料理を木曽路11宿のコースで紹介。

並べられた料理を見ても、どの料理がどれかなんてわかりませんので、となりやのある宮ノ越宿にあたる料理をアップで紹介します。

宮ノ越宿にあたる料理の写真です。左手にある巻き寿司は水海月・玉子・干瓢・芹・鰻を芯に巻いた「山菜巻寿司」。右手は「穴子けんちん」。真ん中に「熱湯葉掛け」を並べた一品。

木曽路散歩も中盤の須原宿にかかると和牛焼き霜月明かり三宝柑沙羅陀添え。

となりの野尻宿では焼いた牛ヒレ瓦ステーキと板長がにぎった信州サーモンと寒鰤と天然鯛の握り寿司。

おいしい七笑のお酒もはずみました。

朝食ではレストランで板長がテーブル毎、出し巻玉子を焼いて出してくれました。朝食をいただいたレストランです。ここで電池ギレ。食事の様子は撮れません。

お料理の紹介はここまででおわり。

あとは紹介できなかった館内の様子を昨日撮った写真で紹介します。

ロビーでは中央に置かれた大きな箱からオルゴールの調べが静かに流れています。

ゆっくりくつろげるソファーが並んだロビー、壁際には大きな飾り棚。箪笥や箱階段、壺や工芸品が並んでいます。

夕泥む外の風景。昔の田んぼの畔かけを短く切り、フェンスのように設置。中央の木製デッキでは夏の間は戸外で食事もできるつくり。周りはそば畑です。

一方、北側には生き物小屋があり、何種類かの鶏やうさぎ、犬等を飼っているとのこと。採れたての卵は宿の料理に使われるなど、みんな社長の道楽(ごめんなさい)、アイディアのようです。

標高1200㍍の開田高原、おいしいおそばが食べられるお店もたくさんあります。木曽馬の里牧場もあります。スキー場もあります。飛騨高山へは車で1時間です。

昨年の10月にはじめて食事しに訪れ、おいしいお料理をいただきました。泊まったのは今回が初めてでした。今度は夏訪れてみたいと思いました。

「つたや季の宿 風里」 TEL:0264-42-1188

http://www,kiso-kazari.com

会席の時間になりました。

お品書きの表題は「木曽路散歩」。前菜は贄川宿と題し豚生肉ハムと世界のチーズ色々から始まり、デザートは馬籠宿とし和洋菓子のコラボまでの料理を木曽路11宿のコースで紹介。

並べられた料理を見ても、どの料理がどれかなんてわかりませんので、となりやのある宮ノ越宿にあたる料理をアップで紹介します。

宮ノ越宿にあたる料理の写真です。左手にある巻き寿司は水海月・玉子・干瓢・芹・鰻を芯に巻いた「山菜巻寿司」。右手は「穴子けんちん」。真ん中に「熱湯葉掛け」を並べた一品。

木曽路散歩も中盤の須原宿にかかると和牛焼き霜月明かり三宝柑沙羅陀添え。

となりの野尻宿では焼いた牛ヒレ瓦ステーキと板長がにぎった信州サーモンと寒鰤と天然鯛の握り寿司。

おいしい七笑のお酒もはずみました。

朝食ではレストランで板長がテーブル毎、出し巻玉子を焼いて出してくれました。朝食をいただいたレストランです。ここで電池ギレ。食事の様子は撮れません。

お料理の紹介はここまででおわり。

あとは紹介できなかった館内の様子を昨日撮った写真で紹介します。

ロビーでは中央に置かれた大きな箱からオルゴールの調べが静かに流れています。

ゆっくりくつろげるソファーが並んだロビー、壁際には大きな飾り棚。箪笥や箱階段、壺や工芸品が並んでいます。

夕泥む外の風景。昔の田んぼの畔かけを短く切り、フェンスのように設置。中央の木製デッキでは夏の間は戸外で食事もできるつくり。周りはそば畑です。

一方、北側には生き物小屋があり、何種類かの鶏やうさぎ、犬等を飼っているとのこと。採れたての卵は宿の料理に使われるなど、みんな社長の道楽(ごめんなさい)、アイディアのようです。

標高1200㍍の開田高原、おいしいおそばが食べられるお店もたくさんあります。木曽馬の里牧場もあります。スキー場もあります。飛騨高山へは車で1時間です。

昨年の10月にはじめて食事しに訪れ、おいしいお料理をいただきました。泊まったのは今回が初めてでした。今度は夏訪れてみたいと思いました。

「つたや季の宿 風里」 TEL:0264-42-1188

http://www,kiso-kazari.com

2012年03月02日

つたや季の宿・風里(1)

開田高原の温泉宿

「 つたや季の宿 風里(かざり) 」

2月末、機会あって開田高原の温泉宿 「風里」の業者会に招かれ、一泊してきました。

すばらしい宿でしたので、紹介します。

どしっと聳える御嶽山(3063㍍)を間近に望める開田高原末川にある温泉宿・風里です。開業は平成12年というまだ新しい宿です。

到着したのは4時過ぎ、玄関前にはかがり火が焚かれ、出迎えてくれました。

通された部屋は一番奥の部屋。窓の外に桧づくりの露天風呂のついた最高の部屋。夏場ですと一面緑やそば畑に囲まれ、御嶽山を眺めながら家族で入浴できるのですが、冬場でしたので残念。

部屋の広さは14畳ほど、それに6畳の和室と4.5畳のこたつ付きの部屋でした。この部屋に4人で泊めていただきました。

大浴場に入ることにしました。廊下には絵や置物が飾られ目を楽しませてくれます。

風呂棟へ行く渡り廊下の壁にも陶芸や銅製の壁飾りがかけられ、どれもこれも目をひきつけ楽しませてくれます。

風呂の入口には木曽五木の一つ「さわら」の何百年もので作られた夫婦囲炉裏がおかれ、風呂上りのひとときをくつろげるようになっています。

誰も入っていませんでしたので、浴槽から写真を撮りました。浴室のど真ん中には太いひのき柱が立ち、浴槽の仕切りの大理石の上にもひのきを横たえてありました。

一汗かいて、露天風呂へ。五衛門風の釜風呂と鉄平石でつくられた八角形の石風呂。どちらにも入り、御嶽温泉を満喫しました。

長くなりました。次回はお料理を

「 つたや季の宿 風里(かざり) 」

2月末、機会あって開田高原の温泉宿 「風里」の業者会に招かれ、一泊してきました。

すばらしい宿でしたので、紹介します。

どしっと聳える御嶽山(3063㍍)を間近に望める開田高原末川にある温泉宿・風里です。開業は平成12年というまだ新しい宿です。

到着したのは4時過ぎ、玄関前にはかがり火が焚かれ、出迎えてくれました。

通された部屋は一番奥の部屋。窓の外に桧づくりの露天風呂のついた最高の部屋。夏場ですと一面緑やそば畑に囲まれ、御嶽山を眺めながら家族で入浴できるのですが、冬場でしたので残念。

部屋の広さは14畳ほど、それに6畳の和室と4.5畳のこたつ付きの部屋でした。この部屋に4人で泊めていただきました。

大浴場に入ることにしました。廊下には絵や置物が飾られ目を楽しませてくれます。

風呂棟へ行く渡り廊下の壁にも陶芸や銅製の壁飾りがかけられ、どれもこれも目をひきつけ楽しませてくれます。

風呂の入口には木曽五木の一つ「さわら」の何百年もので作られた夫婦囲炉裏がおかれ、風呂上りのひとときをくつろげるようになっています。

誰も入っていませんでしたので、浴槽から写真を撮りました。浴室のど真ん中には太いひのき柱が立ち、浴槽の仕切りの大理石の上にもひのきを横たえてありました。

一汗かいて、露天風呂へ。五衛門風の釜風呂と鉄平石でつくられた八角形の石風呂。どちらにも入り、御嶽温泉を満喫しました。

長くなりました。次回はお料理を

2012年02月26日

和庵・肥田亭

【 和庵・肥田亭 】

昭和2年の宿場大火で多くの家々が焼した福島宿。その中で高台にあった上ノ段地区は焼失を逃れ古い建物が残っていた地区です。

この上ノ段は街並み保存が進みすっかり整備された地区に生まれ変わりました。その中に「肥田亭」があります。

家は古民家再生で造り直され、八沢地区にあった薬舗の看板や薬箪笥等を店内に展示し郷土料理の和食の店として生まれ変わりました。

【肥田亭全景】

右手前から見た建物全景です。木曽の宿場に多い出し梁り造りの2階家です。

和食処ですので、店先には看板や装飾もなされ、今日のおすすめメニューのお品書きも

されていました。

【店内と囲炉裏】

店内に入ると入口近くにはテーブル席が、奥の囲炉裏端には座卓席があり、ちょうどお店の方が囲炉裏に炭を継ぎたしてしていました。自在鍵には鉄瓶がかけられ、串刺しにしたイワナ(?)が焼かれていました。

【囲炉裏と箱階段の飾り】

奥の壁際には箱階段が置かれ、地酒の一升瓶や磁器が並べられていました。自在鍵の右横に置かれた看板は右書きの「太田胃酸」でした。薬舗でかけられていた看板です。

今は「太田胃酸、いいお薬で~す!」と長嶋一茂さんや高島礼子さんが話しかけるテレビCMが流されていますが、テレビのない時代は黒地に金色の文字看板は大事なCM看板だったことがわかります。

【2階から下を覗くと】

他のお客さんがいないので、2階にも登らせてもらいました。上から覗くと梁、明かりとりの障子戸、階下の装飾品の陳列の様子もよくわかります。

【梁と番傘立て】

上を見ると、梁がむき出しで裸電球がぶら下がり、壁には番傘立てが取り付けられ、10本ほどの番傘が飾られていました。

古い「となりや」にも解体前にはあったのですが、土間もなくし、建坪も半分にしたため取り付けるスペースもなく、また傷みもひどかったので断念しました。なつかしく見てきました。

【展示コーナー】

お店を入った右側は薬舗で使っていた薬箪笥を並べ、いろいろな物が展示されていまし

た。

手前には夫婦囲炉裏がおかれ、椅子も並んでいましたので、ここでも食事はできると思

います。

店の奥や二階には個室もいくつかあり、食事をするすることができます。こちらはきっ

と予約しておいた方が間違いないと思います。

「肥田亭」 電話:0264-24-2480

木曽町福島上ノ段5248

今日、私がいただいたのはお店の前に出ていた限定メニュー 木曽牛のひれかつ定食でわさびの湯通しおしたしの前菜やお漬物付き、おかわり自由で1,500円、ここにコーヒーをつけてもらって1,750円でした。

2月17日、三寒四温に向かう変わりやすい天候。食事を終えて、外に出ると雪が降り始めていました。

(次回は開田高原の旅館「風里」を紹介予定です。)

昭和2年の宿場大火で多くの家々が焼した福島宿。その中で高台にあった上ノ段地区は焼失を逃れ古い建物が残っていた地区です。

この上ノ段は街並み保存が進みすっかり整備された地区に生まれ変わりました。その中に「肥田亭」があります。

家は古民家再生で造り直され、八沢地区にあった薬舗の看板や薬箪笥等を店内に展示し郷土料理の和食の店として生まれ変わりました。

【肥田亭全景】

右手前から見た建物全景です。木曽の宿場に多い出し梁り造りの2階家です。

和食処ですので、店先には看板や装飾もなされ、今日のおすすめメニューのお品書きも

されていました。

【店内と囲炉裏】

店内に入ると入口近くにはテーブル席が、奥の囲炉裏端には座卓席があり、ちょうどお店の方が囲炉裏に炭を継ぎたしてしていました。自在鍵には鉄瓶がかけられ、串刺しにしたイワナ(?)が焼かれていました。

【囲炉裏と箱階段の飾り】

奥の壁際には箱階段が置かれ、地酒の一升瓶や磁器が並べられていました。自在鍵の右横に置かれた看板は右書きの「太田胃酸」でした。薬舗でかけられていた看板です。

今は「太田胃酸、いいお薬で~す!」と長嶋一茂さんや高島礼子さんが話しかけるテレビCMが流されていますが、テレビのない時代は黒地に金色の文字看板は大事なCM看板だったことがわかります。

【2階から下を覗くと】

他のお客さんがいないので、2階にも登らせてもらいました。上から覗くと梁、明かりとりの障子戸、階下の装飾品の陳列の様子もよくわかります。

【梁と番傘立て】

上を見ると、梁がむき出しで裸電球がぶら下がり、壁には番傘立てが取り付けられ、10本ほどの番傘が飾られていました。

古い「となりや」にも解体前にはあったのですが、土間もなくし、建坪も半分にしたため取り付けるスペースもなく、また傷みもひどかったので断念しました。なつかしく見てきました。

【展示コーナー】

お店を入った右側は薬舗で使っていた薬箪笥を並べ、いろいろな物が展示されていまし

た。

手前には夫婦囲炉裏がおかれ、椅子も並んでいましたので、ここでも食事はできると思

います。

店の奥や二階には個室もいくつかあり、食事をするすることができます。こちらはきっ

と予約しておいた方が間違いないと思います。

「肥田亭」 電話:0264-24-2480

木曽町福島上ノ段5248

今日、私がいただいたのはお店の前に出ていた限定メニュー 木曽牛のひれかつ定食でわさびの湯通しおしたしの前菜やお漬物付き、おかわり自由で1,500円、ここにコーヒーをつけてもらって1,750円でした。

2月17日、三寒四温に向かう変わりやすい天候。食事を終えて、外に出ると雪が降り始めていました。

(次回は開田高原の旅館「風里」を紹介予定です。)

2012年02月26日

薮原宿(3)と木祖村

【藪原宿(3)と木祖村】

江戸時代には夜に旅をしたり歩く人のために宿場の入口やわかされ(道の分岐点)などには道しるべとなる常夜灯に灯がともされました。

木曽の11宿は国道19号の最寄の場所に夕方や暗い雨の日などには明かりがつく現代の常夜灯がたっています。

藪原宿は国道19号線の下に位置しています。

国道は宿場の上段を通っていますので坂道を下り、道の駅木祖村を右手に見て次の信号から宿場に入ります。

【藪原全景】

JR中央西線の藪原駅の向こうに宿場があります。

中央右手の山裾を右手に入り登っていくと鳥居峠になります。峠を下ると奈良井宿です。

左手に進んでいくと小木曽集落を通り境峠を越え、松本市奈川へ抜けられます。 小木曽の手前を右折して少し進むと味噌川をせき止めたダム湖の奥木曽湖があります。

【水木沢天然林】

「源流の里」を体感できる水木沢天然林があります。夏訪れると涼しくて森林浴もでき自然と触れ合うことのできる所です。観光客の多い上松町の赤沢美林より知られていないだけに訪れる人もそう多くなく最高の場所です。

木祖村はお六櫛の他、キャンバスや画材の生産も盛んで「日曜画家」の村として売り出しています。さらに、「木曽路」の銘柄の清酒を製造販売している湯川酒造や御嶽百草丸をつくっている日野製薬もあります。また、木曽では一番古い藪原スキー場もあります。

小さな村なのにいろいろある村なんです。

江戸時代には夜に旅をしたり歩く人のために宿場の入口やわかされ(道の分岐点)などには道しるべとなる常夜灯に灯がともされました。

木曽の11宿は国道19号の最寄の場所に夕方や暗い雨の日などには明かりがつく現代の常夜灯がたっています。

藪原宿は国道19号線の下に位置しています。

国道は宿場の上段を通っていますので坂道を下り、道の駅木祖村を右手に見て次の信号から宿場に入ります。

【藪原全景】

JR中央西線の藪原駅の向こうに宿場があります。

中央右手の山裾を右手に入り登っていくと鳥居峠になります。峠を下ると奈良井宿です。

左手に進んでいくと小木曽集落を通り境峠を越え、松本市奈川へ抜けられます。 小木曽の手前を右折して少し進むと味噌川をせき止めたダム湖の奥木曽湖があります。

【水木沢天然林】

「源流の里」を体感できる水木沢天然林があります。夏訪れると涼しくて森林浴もでき自然と触れ合うことのできる所です。観光客の多い上松町の赤沢美林より知られていないだけに訪れる人もそう多くなく最高の場所です。

木祖村はお六櫛の他、キャンバスや画材の生産も盛んで「日曜画家」の村として売り出しています。さらに、「木曽路」の銘柄の清酒を製造販売している湯川酒造や御嶽百草丸をつくっている日野製薬もあります。また、木曽では一番古い藪原スキー場もあります。

小さな村なのにいろいろある村なんです。

Posted by 画廊となりや at

17:22

│Comments(0)

2012年02月20日

薮原宿(2)

現在の藪原の街並みの様子です。写真は宿中央より南を見たもので、次の写真は北、

鳥居峠方面を見たものです。

今から20年ほど前まではけっこう多かった商店もずいぶんシャッターが下りていました。

宿場町で一番怖いのは火事です。藪原宿の中央には防火高塀跡が残されています。

家並みがここで切られ、小路が設けられ防火塀が立っていたようです。今は松が植えられ、 案内の表札だけが立てられています。小路の奥へ進むと中央西線の向こうに極楽寺があります。

鳥居峠は分水嶺の峠です。峠の向こうの奈良井川は北に向かって流れ、犀川・千曲川・信濃川と呼び名が変わり日本海へ注ぎます。こちらは木曽川。南に向かい流れ下り、太平洋へと流れていきます。木祖村は木曽川の源流の里。宿場内のあちこちに水が湧き出、水が飲めるようになっています。写真は二又水道組合の水飲み場です。

宿場は中央西線が明治末期に開通すると、山に仕事で入る人の宿屋ができたり、商店ができたりして、宿場の面影はなくなっていきました。

それでも宿場内を歩くと、萬壽屋・宮川漆器店の他に写真の米屋興左衛門の看板が出ている家の他、最近は古民家を再生してそばやをはじめたおぎのやさんという店もできています。

40年ぶりに藪原宿を訪れました。帰り際、宿場の入口付近から鳥居峠を振り返って見ました。

小学校3年生の秋の遠足で鳥居峠に登ったことを思い出しました。晴れた日で木曽御嶽山が向こうにドーンとそびえ、大きな栃の木の下でトチの実を友達と競うようにして拾い集めたことを思い出しました。今年は若葉が芽吹く頃にもう一度鳥居峠に登ってみたいと思いました。

鳥居峠方面を見たものです。

今から20年ほど前まではけっこう多かった商店もずいぶんシャッターが下りていました。

宿場町で一番怖いのは火事です。藪原宿の中央には防火高塀跡が残されています。

家並みがここで切られ、小路が設けられ防火塀が立っていたようです。今は松が植えられ、 案内の表札だけが立てられています。小路の奥へ進むと中央西線の向こうに極楽寺があります。

鳥居峠は分水嶺の峠です。峠の向こうの奈良井川は北に向かって流れ、犀川・千曲川・信濃川と呼び名が変わり日本海へ注ぎます。こちらは木曽川。南に向かい流れ下り、太平洋へと流れていきます。木祖村は木曽川の源流の里。宿場内のあちこちに水が湧き出、水が飲めるようになっています。写真は二又水道組合の水飲み場です。

宿場は中央西線が明治末期に開通すると、山に仕事で入る人の宿屋ができたり、商店ができたりして、宿場の面影はなくなっていきました。

それでも宿場内を歩くと、萬壽屋・宮川漆器店の他に写真の米屋興左衛門の看板が出ている家の他、最近は古民家を再生してそばやをはじめたおぎのやさんという店もできています。

40年ぶりに藪原宿を訪れました。帰り際、宿場の入口付近から鳥居峠を振り返って見ました。

小学校3年生の秋の遠足で鳥居峠に登ったことを思い出しました。晴れた日で木曽御嶽山が向こうにドーンとそびえ、大きな栃の木の下でトチの実を友達と競うようにして拾い集めたことを思い出しました。今年は若葉が芽吹く頃にもう一度鳥居峠に登ってみたいと思いました。

Posted by 画廊となりや at

21:27

│Comments(0)

2012年02月15日

薮原宿(1)

藪原宿

藪原宿は塩尻市の本山宿から「これより南 木曽路」の石碑を右に見て、贄川宿・奈良井宿を過ぎ、鳥居峠を上って下った3宿目の宿場です。

宿ができたのは木曽義昌が天文2年(1533年)に木曽11宿として定めた時です。その後、慶長6年(1603年)に中山道69駅の宿駅として指定され、整備拡充されていった宿場です。

他の宿場と違うのはなんといっても標高が約970㍍の高い所にあることです。標高が高く、木曽川が宿場より低いところを流れ、米は作れず畑地もわずか。農家は31戸で、暮らしをたてるのは櫛師が185戸、櫛商が21戸、大工、桶屋などの木材加工の仕事とそれを商う商人がほとんどで、宿舎は本陣1、脇本陣1、旅籠は10軒という宿場でした。

お六櫛問屋 萬壽屋

宮川漆器店

宿場の産業は木材加工が主。その主なものが「お六櫛」です。「おろくぐし」の名のいわれは、オロコという髪のフケの方言がなまった説や櫛のはじまりであるとかし櫛の寸法が六寸であったからという説、さらには妻籠宿のお六という娘が考案したからという説などあるようですが、さだかではありません。

江戸のはじめの頃、南の妻籠宿では髪をとかす櫛が盛んにつくられていました。消費が拡大し生産が増えるにつれ、原料であるミネバリの木がなくなり、鳥居峠方面から仕入れ

るようになります。

藪原から妻籠までは7宿13里~14里も離れています。原料の移送は大変です。そこで宿の若者が妻籠宿に潜り込み櫛づくりの技術を習得して藪原宿へ戻り、仲間にひろめたことから藪原宿のお六櫛づくりは始まったといわれています。

はじめの頃は櫛歯もふぞろいで荒削りだったものが寛政・文政年間頃には精巧な製品がつくられるようになっていき、弘化5年(1846年)には細工櫛3、櫛磨き19、櫛挽き239、櫛商19軒の記録があり、藪原宿全戸数の6割が櫛生産にかかわっていたことになります。

櫛の原料は付近の山に自生するミネバリやツゲの他、ツバキ・イスノキなどの暖地産の高級材料も使われたそうです。

お六櫛は現在、藪原お六櫛生産組合(お六櫛工房篠原)で生産されていて、櫛づくりの様子は見学もできるようです。

[お問い合わせは、お六櫛工房篠原0264-36-2488まで]

薮原宿(2)へ続く

藪原宿は塩尻市の本山宿から「これより南 木曽路」の石碑を右に見て、贄川宿・奈良井宿を過ぎ、鳥居峠を上って下った3宿目の宿場です。

宿ができたのは木曽義昌が天文2年(1533年)に木曽11宿として定めた時です。その後、慶長6年(1603年)に中山道69駅の宿駅として指定され、整備拡充されていった宿場です。

他の宿場と違うのはなんといっても標高が約970㍍の高い所にあることです。標高が高く、木曽川が宿場より低いところを流れ、米は作れず畑地もわずか。農家は31戸で、暮らしをたてるのは櫛師が185戸、櫛商が21戸、大工、桶屋などの木材加工の仕事とそれを商う商人がほとんどで、宿舎は本陣1、脇本陣1、旅籠は10軒という宿場でした。

お六櫛問屋 萬壽屋

宮川漆器店

宿場の産業は木材加工が主。その主なものが「お六櫛」です。「おろくぐし」の名のいわれは、オロコという髪のフケの方言がなまった説や櫛のはじまりであるとかし櫛の寸法が六寸であったからという説、さらには妻籠宿のお六という娘が考案したからという説などあるようですが、さだかではありません。

江戸のはじめの頃、南の妻籠宿では髪をとかす櫛が盛んにつくられていました。消費が拡大し生産が増えるにつれ、原料であるミネバリの木がなくなり、鳥居峠方面から仕入れ

るようになります。

藪原から妻籠までは7宿13里~14里も離れています。原料の移送は大変です。そこで宿の若者が妻籠宿に潜り込み櫛づくりの技術を習得して藪原宿へ戻り、仲間にひろめたことから藪原宿のお六櫛づくりは始まったといわれています。

はじめの頃は櫛歯もふぞろいで荒削りだったものが寛政・文政年間頃には精巧な製品がつくられるようになっていき、弘化5年(1846年)には細工櫛3、櫛磨き19、櫛挽き239、櫛商19軒の記録があり、藪原宿全戸数の6割が櫛生産にかかわっていたことになります。

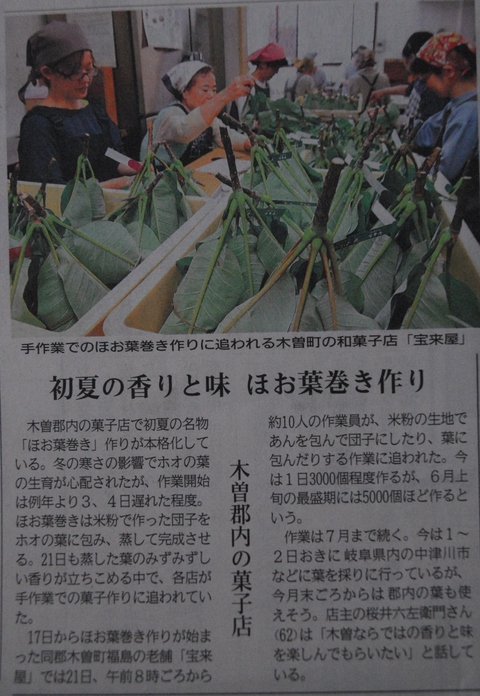

櫛の原料は付近の山に自生するミネバリやツゲの他、ツバキ・イスノキなどの暖地産の高級材料も使われたそうです。

お六櫛は現在、藪原お六櫛生産組合(お六櫛工房篠原)で生産されていて、櫛づくりの様子は見学もできるようです。

[お問い合わせは、お六櫛工房篠原0264-36-2488まで]

薮原宿(2)へ続く

2012年01月03日

賀 (小)

中山道木曽薮原宿 「お六櫛問屋 萬壽屋」 さんの版画です。

賀正

皆さんはどんなお正月・新年をお迎えでしょうか?

新年を迎えた時、誰もが今年はこんな年に!と願いごとをすることがおおいのではないで

しょうか。とくに初日の出・ご来光を拝み願いごとをするのではないでしょうか?

ところで、12月31日、太陽が沈む時、西の空に向かって今年一年お世話になりました、

ありがとうございましたと感謝することをしている方はどれくらいいるのでしょうか。

「周りの人々に感謝する心を忘れずに生きたい」今年の目標にしました。

2012年1月3日 となりやのじゅん

Posted by 画廊となりや at

18:48

│Comments(1)

2011年12月09日

画廊となりやの版画を見ながら

画廊となりやの版画をみながら

12月、いよいよ年賀状を書かねばという時期になりましたね。皆さんも今年はどんな年賀状にしようか、なんて考え始めていらっしゃることでしょう。

「切り絵で年賀状を!」と白井信吾先生から教えていただいてからもう30年。その切り絵は7、8枚も刷れば型紙が破れてしまいダメ。「破れない型紙は?」と考え、始めた木版画での年賀状も28年目になりました。

11月になると、今年の題材はどこにしようか、何にしようかと考えあちこち歩き探し始めます。

そして今までの作品を見返してみます。一ヶ月ぶりに宮ノ越 画廊となりやの展示作品を見てきました。

まず、11月にいただいた礫石さんの切り絵の「画廊となりや」を展示しました。右側の作

品が2年前の「解体前のとなりや」の版画作品です。これは白・黒・赤の3色刷りでした。

昨年の作品、木曽平沢の「笹吉漆器店」です。

これは黒の上に白で刷った2色刷りの作品です。

22年ぐらい前の作品です。佐久市の塩名田宿の本陣「丸山邸」の版画です。

この頃から、黒刷りの上に白刷りでするという我流の版画になってきたように思います。

そして、題材は木造建築物に絞られてきました。

20年前の作品、やはり佐久市にある旧中込学校です。小さな洋風の建物です。

松本市の旧開智学校は大きな洋風学校として有名ですが、中込学校の方が1年早く建てられたものです。

こんな作品を見ながら、今まで住んでいた佐久市の木造建築物が多かったのですが、そろそろ拠点を木曽に移そうと考え、宮ノ越→木曽平沢と版画にしてきましたので、間の奈良井か薮原か。奈良井宿は今年9月までNHKの朝ドラ「おひさま」のロケ地でいまもブームで多くの観光客が歩いているので避け、45年ぶりという薮原宿を歩いて探すことにしました。次回のブログでは薮原宿をご案内します。

最後に紹介し忘れた版画を刷った後の版木の紹介をしたいと思います。

版画作品を展示した部屋の片隅に長持ちを置き、その中に白黒の版木を2枚並べて展示してあります。

手前左は飯山の雁木通りの作品ですが、左から 「下絵 →黒刷り版木 →白刷り版木 →完成品」というように並べ制作過程がわかるように展示してあります。

では、薮原宿へ行って来ます。

12月、いよいよ年賀状を書かねばという時期になりましたね。皆さんも今年はどんな年賀状にしようか、なんて考え始めていらっしゃることでしょう。

「切り絵で年賀状を!」と白井信吾先生から教えていただいてからもう30年。その切り絵は7、8枚も刷れば型紙が破れてしまいダメ。「破れない型紙は?」と考え、始めた木版画での年賀状も28年目になりました。

11月になると、今年の題材はどこにしようか、何にしようかと考えあちこち歩き探し始めます。

そして今までの作品を見返してみます。一ヶ月ぶりに宮ノ越 画廊となりやの展示作品を見てきました。

まず、11月にいただいた礫石さんの切り絵の「画廊となりや」を展示しました。右側の作

品が2年前の「解体前のとなりや」の版画作品です。これは白・黒・赤の3色刷りでした。

昨年の作品、木曽平沢の「笹吉漆器店」です。

これは黒の上に白で刷った2色刷りの作品です。

22年ぐらい前の作品です。佐久市の塩名田宿の本陣「丸山邸」の版画です。

この頃から、黒刷りの上に白刷りでするという我流の版画になってきたように思います。

そして、題材は木造建築物に絞られてきました。

20年前の作品、やはり佐久市にある旧中込学校です。小さな洋風の建物です。

松本市の旧開智学校は大きな洋風学校として有名ですが、中込学校の方が1年早く建てられたものです。

こんな作品を見ながら、今まで住んでいた佐久市の木造建築物が多かったのですが、そろそろ拠点を木曽に移そうと考え、宮ノ越→木曽平沢と版画にしてきましたので、間の奈良井か薮原か。奈良井宿は今年9月までNHKの朝ドラ「おひさま」のロケ地でいまもブームで多くの観光客が歩いているので避け、45年ぶりという薮原宿を歩いて探すことにしました。次回のブログでは薮原宿をご案内します。

最後に紹介し忘れた版画を刷った後の版木の紹介をしたいと思います。

版画作品を展示した部屋の片隅に長持ちを置き、その中に白黒の版木を2枚並べて展示してあります。

手前左は飯山の雁木通りの作品ですが、左から 「下絵 →黒刷り版木 →白刷り版木 →完成品」というように並べ制作過程がわかるように展示してあります。

では、薮原宿へ行って来ます。

2011年11月12日

松本市 丸山邸

秋たけなわ、新そばの便りがあちこちから聞こえてきます。もう新そばはお食べになりましたが?

先日、誘われて松本市笹賀にあるかくれそば屋さんで新そばをいただきました。おいしかったです。

古民家再生中に、職人さんに時々打ってだしてくださる奥さんのおそばがあまりにもおいしいので、そば屋をやろうという話になり、再生後は看板のないそば屋さんを始めた「館そば」

でも今日はそばの話ではなく、はじめて入った本棟づくりの民家の内部を少し写真に撮らせていただいたので紹介します。

本棟づくりの丸山邸

左手の障子戸の本玄関からでなく、くぐり戸から中に入りました。

座敷やホール上部の梁組をご覧ください。

床の間

採光用の天窓がついているので

梁組もよく見えます。

千枚格子戸も素敵でした。

こんな民家の座敷で食べた新そばはまた格別の味がしました。

看板もないそば屋さん。屋敷の前には中世に神戸の館跡があったという小さな立看板が立っていました。その「館」の文字をいただいて「館そば」という名前にしているのだなと思いました。箸入れの文字も一枚、一枚手書きです。要予約のそば屋さん、電話番号もこっそりと。

先日、誘われて松本市笹賀にあるかくれそば屋さんで新そばをいただきました。おいしかったです。

古民家再生中に、職人さんに時々打ってだしてくださる奥さんのおそばがあまりにもおいしいので、そば屋をやろうという話になり、再生後は看板のないそば屋さんを始めた「館そば」

でも今日はそばの話ではなく、はじめて入った本棟づくりの民家の内部を少し写真に撮らせていただいたので紹介します。

本棟づくりの丸山邸

左手の障子戸の本玄関からでなく、くぐり戸から中に入りました。

座敷やホール上部の梁組をご覧ください。

床の間

採光用の天窓がついているので

梁組もよく見えます。

千枚格子戸も素敵でした。

こんな民家の座敷で食べた新そばはまた格別の味がしました。

看板もないそば屋さん。屋敷の前には中世に神戸の館跡があったという小さな立看板が立っていました。その「館」の文字をいただいて「館そば」という名前にしているのだなと思いました。箸入れの文字も一枚、一枚手書きです。要予約のそば屋さん、電話番号もこっそりと。

2011年11月08日

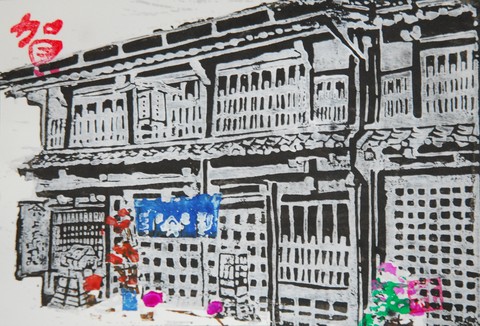

切り絵で

六月の親子三人展を見に来てくださった方の中に切り絵の制作をしていた方がいらっしゃいました。

「画廊 となりや」を版画にしてお礼状をさしあげたところ、切り絵にしてくださいました。

切り絵の「画廊 となりや」の写真です。

縦17㎝、横26㎝の大きさの作品です。切り絵というのは一枚の黒色の紙を切って作っていくのですが、どこか一部がつながっていていなければならない、一部でも切り離れてしまってはならないのだそうです。よくみると左下の画廊 となりやの文字も全部埴栽部分を表現した上の部分とつながっています。細かな部分が多いだけ切るのも大変だったと思います。版画とはまたちがった味わいがあります。

制作してくださったのは松本市の礫石和美さんという方です。

いただいた作品は画廊となりやに展示したいと思います。

「画廊 となりや」を版画にしてお礼状をさしあげたところ、切り絵にしてくださいました。

切り絵の「画廊 となりや」の写真です。

縦17㎝、横26㎝の大きさの作品です。切り絵というのは一枚の黒色の紙を切って作っていくのですが、どこか一部がつながっていていなければならない、一部でも切り離れてしまってはならないのだそうです。よくみると左下の画廊 となりやの文字も全部埴栽部分を表現した上の部分とつながっています。細かな部分が多いだけ切るのも大変だったと思います。版画とはまたちがった味わいがあります。

制作してくださったのは松本市の礫石和美さんという方です。

いただいた作品は画廊となりやに展示したいと思います。